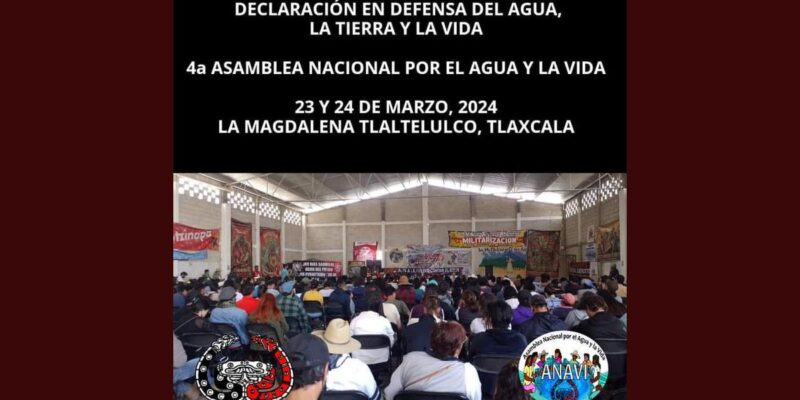

DECLARACIÓN EN DEFENSA DEL AGUA, LA TIERRA Y LA VIDA, 4ª ASAMBLEA NACIONAL por el AGUA Y LA VIDA

4ª ASAMBLEA NACIONAL por el AGUA Y LA VIDA

23 y 24 de Marzo de 2024. La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala

DECLARACIÓN EN DEFENSA DEL AGUA, LA TIERRA Y LA VIDA

AL CCRI CG EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN

A los Gobiernos Autónomos Locales, GAL

A los Colectivos de Gobierno Autónomos Zapatistas, CGAZ

A las Asambleas de Colectivos de Gobierno Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena, CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG

A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios

que nunca fueron conquistados

A las organizaciones que defienden los derechos colectivos, el territorio, el agua y por ende la vida

A las autoridades comunitarias que defienden su organización autónoma

A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Herman@s Tod@s

Quienes suscribimos la presente Declaración en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, reunid@s los días 23 y 24 de marzo en el pueblo de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, sede de la 4ª. Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida; misma que fue convocada por el Congresos Nacional Indígena, CNI-CIG y los pueblos y comunidades donde se realizaron la primera, segunda y tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Hoy damos cuenta que a esta 4ª Asamblea contamos con la asistencia de 575 participantes provenientes de 154 colectivos, redes, organizaciones, pueblos originarios y comunidades indígenas e individo@s; así mismos, se conto con pa presencia de 37 medios de comunicación. Tod@s ell@s, provenientes de los estados de la república mexicana como: Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí y Yucatán; así mismos, e 12 países: Chile, Estados Unidos, Colombia, Italia, Cuba, España, Euskal Herria, Brasil, Austria, Bolivia, Grecia y Suecia, por lo tanto…

Frente a la Guerra Capitalista que impone muerte y destrucción contra la humanidad, nos convocamos en seis mesas de trabajo, para analizar, discutir y resolver como nos vamos a orgnizar para destruir este sistema capitalista y patriarcal, atendiendo los siguientes temas: 1. Militarización, crimen organizado y violencia de Estado-empresas contra defensor@s del territorio; 2. La participación y resistencia de las Mujeres en la Defensa del Agua y la Vida, 3. Autonomía y autodeterminación de los pueblos frente a políticas gubernamentales contra el despojo del agua, 4. Los bosques y montes como forma de vida amenazada, 5. Ordenamiento territorial, proyectos de urbanización y turismo como mecanismos de despojo y 6. Frente a la Guerra Capitalista construyamos “EL COMÚN”

Expuesto lo anterior y con fundamento en los 7 Principios Zapatistas del Mandar Obedeciendo y que rigen esta Asamblea, misma que se asume como anticapitalista, antipatriarcal, antipartidista, autónoma y autogestiva, desde La Magdalena Tlaltelulco, hacemos pública la siguiente:

DECLARACIÓN EN DEFENSA DEL AGUA, LA TIERRA Y LA VIDA

Primero. Para los pueblos, comunidades, organizaciones, redes, colectiv@s e individu@s que nos convocamos a esta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, declñaramos que el Agua es un ente vivo, es sagrada, recorre y nutre cada rincón de nuestra Madre Tierra y de nuestros cuerpos, por ella luchamos con la vida misma. Asumimos la defensa de los cuerpos de agua nombrados: Cuenca del Río Atoyac, Ríos Prieto, Metlapanapa, Tlalnepantla, San Javier, Ajajalpa, Santa María, Magdalena, Cuautla, Chapala, De los Remedios, Tula, Grande, Concagua, Chico y Choapa; Ameyal de San Lucas Nextetelco, Manantiales Lamitzita y Actipan; Lago de Patzcuaro y Chapala; Lagunas de Santiago Mexquititlán, Acuitlapulco y Apizaquito, Presas del Ahogado y las pintas, Acuífero de la Península de Yucatán y el Agua subterránea de Tetlama, el Glaciar de Culcar. En contraste, CONAGUA continúa entregando el agua a las empresas tranancionales e inicitiva privada, a través de “concesiones” que no son otra cosa más que una manera encubierta de la privatización del agua, Como resultado de ello, en México existen 157 acuíferos sobre explotados y nombramos a algunos de los más grandes acaparadores de agua: Danone extrae 15 mil millones de litros de agua al año, Cocacola 55 mil millones, Pepsico tiene concesionados 32 mil millones de litros de agua, Danone 15, 400 millones y Nestlé 9,700 millones, sin contar a las inmobiliarias, la agroindustria, empresas papeleras, automotrices, minerías, etc.

Segundo. Vivimos cada vez más, una sanguinaria, guerra contra la vida y por el acaparamiento del agua que se ha recrudecido e institucionalizado con la entrada de la 4ª transformación, es decir, el problema no es nuevo; “…radica en regimen de conseciones que se originó con la Ley de Aguas Nacionales en 1992, reformandose el Art 27 Constitucional, para impulsar, promover y facilitar la privatización de la tierrras comunales y ejidadles, pero también la privatizacion del agua”, “Las concesiones se convierten en títulos de propiedad para comercializarlos, es decir, se convierte en una mercancia al igual que la tierra”.

Tercero. Desde la conformación de la Guardia Nacional bajo el mando del ejército se construyeron 246 cuarteles y 100 más que la Secretaría de Defensa proporcionó. Se ha controlado mediante la militarización los 14 puertos más importantes de país con el objetivo de contener migrantes y posteriormente facilitar el su reclutamiento por parte del crimen organizado. También está presente en la construcción, operación y administración de megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuertos Internacional de Santa Lucía, el Proyecto Integral Morelos. Actualmente la Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y el Ejército Mexicano tienen un total de 529,846 militares, con un presupuesto para 2024 de mas de 400 mil millones de pesos, con armamentos comprados principalmente por Estados Unidos, Italia, España, Alemania e Israel. Han gastado desde 1972 a la fecha por lo menos 630 millones de dólares en armamento y equipo militar comprado a Israel. Sabemos que este aparato represor que se sigue fortaleciendo, expandiendo y que sigue reclutando a nuestros jóvenes en las universidades y en todos los espacios, tiene como objetivo, dirigir sus ataques a los pueblos y comunidades que en todo el territorio nacional nos organizamos por la defensa del agua ya la vida. Sin embargo, mirando qu esta guerra se recrudece en el Sureste mexicano, con el surgimeinto de grupos paramilitares, contransurgencia y el crimen organizado, por lo que desde esta Asamblea Nacional por agua y la vida, “nos pronunciamos enérgicamente en contra de la Guerra Capitalista dirigida a los pueblos y comunidades zapatistas”.

Cuarto. El Narco Estado no solo busca busca desarticular y despojarnos de la conciencia, el agua, la tierra, el territorio, el carbón, el litio, la alimentación y otros bienes para controlar la totalidad del quehacer diario produciendo economías de violencia, como es el caso de la trata de personas en Tlaxcala que secuestra, vende y explota sexualmente a miles de mujeres en 40 de 60 municipios del estado, bajo la complicidad del gobierno y resguardo de la policía y ejército. De la misma manera sucede con la tala clandestina y tráfico de madera en la Matlalcuéyetl y la extracción de agua del lago Pátzcuaro, Michoacán, en donde el crimen organizado es protegido por el gobierno.

Quinto. A través de sus instituciones, partidos políticos, operadores políticos, fuerzas armadas, sistema de salud, en contubernio con las empresas, el crimen organizado, el sistema proxeneta y la iglesia, el Estado genera múltiples estrategias, para ejercer violencia contra nuestros pueblos y contra todas las formas de vida; nos desaparecen, nos encarcelan, nos persiguen, nos asesinan, nos venden y nos explotan, nos utilizan y suplantan las exigencias de las mujeres para simular un feminismo utilizado como campaña política de mujeres que, serviles al gobierno, nos reprimen a todas y a todos. Intentan desaparecer nuestras lenguas, culturas, nuestros derechos como pueblos y romper el tejido social apremiando el individualismo, a través del sistema de educación racista y de instituciones como SEPI e INPI pretenden decirnos, bajo sus criterios capitalistas, si somos pueblos o no.

Sexto. Uno de los espacios que más embates ha sufrido son nuestros bosques. Estos representan la vida misma para los pueblos, son los que traen la nube y los manantiales, representan un hogar, una madre que cuida, representan espiritualidad, el movimiento del agua, identidad, la historia de los pueblos originarios, permiten que la comunidad se mantenga unida. Si nos quitan un árbol, ya no llueve, si nos quitan una hoja, ya no llueve y con la tala de árboles se va a extinguiendo todo, es decir, se extingue la vida.

El bosque representa el inicio, pero también el fin de la vida, representa la necesidad de hacer conciencia y saber que existe este sistema capitalista rapaz, coludido con el gobierno, ellos han privatizado y representan el despojo y contra ellos luchamos. También representan espacios de disputa desde los cuales se ha criminalizado a las personas que los defienden. Espacios en los que se lleva a cabo la tala clandestina y que las malas autoridades buscar, turistificar, acaparar y vender nuestra agua.

Séptimo. Los Planes de Reordenamiento territorial (con sus múltiples nombres y formas de implementación, que no solo buscan confundirnos sino engañarnos), se analizan como una Estrategia de Estado para el control del territorio, y siempre les acompaña la violencia sistemática que el estado y el capital desarrollan y ejecutan en los territorios para despojarnos, despoblar, redistribuir y repoblar nuestras comunidades con las grandes empresas, corporaciones, multinacionales e instituciones. Son una fábrica de órdenes de aprehensión, denuncias, encarcelamiento, criminalización y asesinato en contra de los defensor@s de la vida y el territorio. Estos Planes de Reordenamiento Territorial violan la libre autodeterminación de los pueblos y las comunidades, busca destruir y socabar la autonomía de nuetros pueblos y comunidades, además, atentan contra la viday asesinan la tierra. Es por ello, que frente a la Guerra Capitalista, llamamos a contruir “El Común”, entendiendo que para lograrlo, deberá ser el trabajo colectivo la tierra fértil para alcanzarlo y con ello, enfrentar juntos estos procesos de despojo, es decir, la tormenta. Por tanto, llamamos a fortalecer la autonomía, la base comunitaria, las experiencias, reconoer nuetros errores y aciertos que nos han llevado a estas 4 sesiones de la Asambleas Nacionales por el Agua y por la Vida, no reproducir la lógica ni los conceptos hegemónicos que el sistema desarrolla para destruir la vida en el planeta.

Octavo. Las leyes y convenios internacionales que en muchos casos se usan en contra del ejercicio de la autodeterminación como parte de ello se encuentran las consultas que, enmarcadas en el Convenio 169 de la OIT, son utilizadas para legitimar la imposición del despojo. Mientras que a nivel nacional la Ley de Aguas Nacionales se emplea para reforzar el poder del gobierno para el control y administración del agua y no para respetar el derecho de las comunidades para el manejo del vital líquido. Entendemos que la Autonomía es el único camino para la emancipación comunitaria y la liberación del agua. La autonomía se basa en principios comunitarios ancestrales expresados en lógicas comunitarias, como son la música, la comunicación, el trabajo, la alimentación, la justicia, los usos y costumbres, las fiestas (convivencia), la organización, los procesos educativos y de autogestión. Por ello asumimos que para los pueblos, la Autonomía es la vida, el Estado es la muerte.

Noveno. Como mujeres que somos, nos relacionamos con el agua en todo momento, está presente en nuestras prácticas culturales y espirituales, la entendemos como un ser vivo, hacemos rituales para encontrarla, sanamos con ella y ayudamos a otras hermanas con heridas abiertas por que sus ríos ya no corren. Las mujeres asumimos múltiples cargos: somos mujeres, somos indígenas, somos negras, dadoras de vida, cuidadoras del hogar, de la tierra, de los hijos, cde la naturaleza, somos campesinas y defensoras del agua y la vida, nuestro cargo es resiostencia y dignidad. Nosotras siempre hemos estado al frente en las luchas, nunca solas, pero siempre al frente, ponemos el cuerpo por nuestra autonomía, por el agua, la tierra y la vida, en el camino hemos aprendido a defender nuestros territorios pero también a sanarnos a nosotras, a reconocer y cuestionar las prácticas patriarcales y machistas que reproducimos. Como mujeres que somos, asumimos el compromiso de tomar la educación antipatriarcal en nuestras manos, seguir defendiendo al agua y fortalecer nuestras herramientas y estrategias de luchas, a identificar a nuestros enemigos del Estado y el capital, no individualizarnos y rechazar las instituciones. Así mismo, la guerra capitalista, con sus mecanismos de fragmentación, despojo, destrucción de nuestras formas de vivir para su enriquecimiento, han propiciado que se debiliten o pierdan formas de hacer en común, pero tomando en cuenta el llamado zapatista a volver a construir “El Común” desde la no propiedad, como mujeres que somos, nos reunimos a dialogar para saber cómo estamos trabajando, para en fortalecer y recuperar nuestras formas de vida.

Décimo. En distintas geografías dentro de México y otros países, de Europa, Estados Unidos y Canadá, nos organizamos para construir de manera colectiva la Vivienda digna (que no solo es construir casas, sino construir comunidad). Construimos escuelas comunitarias, realizamos ecotecnias (como baños secos, captación de agua de lluvia, filtros caseros, entre otros). Cuidamos colectivamente nuestra alimentación y salud, cambiando hábitos alimenticios, cultivando alimentos locales en nuestros espacios, consumiendo y cuidando plantas medicinales del monte, formando promotores de salud. Se han generado huertos urbanos colectivos en espacios comunitarios, para autoconsumo y fomento a la economía solidaria.

Defendemos nuestro territorio con nuestros cuerpos y acciones ante el saqueo de la minería, la tala, la extracción y contaminación de agua, impidiendo la entrada de maquinaria de los despojadores y recuperando espacios del poder y el capital, convirtiéndolos en lugares donde se construye “El Común” (cultura, educación, alimentación, salud, trabajo). Ejemplos tenemos, como es la La Casa de los Pueblos y Comunidad; Altepelmecalli, en la toma de Bonafont, el centro comunitario el Amate en Juan C. Bonilla, y la Biblioteca comunitaria Tlalmachtiloyan en San Gregorio Atlapulco.

Onceavo. Por todo lo nateriormente expuesto y recojiendo las rabias y dolores de tod@s nosotr@s, los pueblos originarios y comunidades indígenas pertenecientes al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, así como las organizaciones, redes, colectividades e individu@s que participamos en la cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la vida…

DENUNCIAMOS Y EXIGIMOS

- Repudio total al desprecio e indiferencia gubermanental con el que trata Andrés Manuel López Oberador y su Cuarta Transformación a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército y el Estado mexicano. No le fue suficiente con no cumplir con su promesa de campaña, cuando dijo a las madres y padres de Ayotzinapa, “Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables”, y agreagó “Mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”. En la Víspera de cumplirse ya 10 años de la desaparición forzada de los 43 Normalistas de Ayotzinapa exigimos Verdad y Justicia y presentación don vida. Exigimo reciba con carácter de urgente a las madres y padres de Ayotzinapa, sus abogados y organizaciones que los compaña para que de cuenta del incumplineto de su palabra. Así mismo, se abran los mas de 800 archivois que tiene resguardados la SEDENA y exigimos, el regreso del GIEI y repudiamos el asesinato de nuestro hermano Yanqui kothan Gómez Peralta, ejecutado extrajudicialmente por un policía protegido por el estado para fugarse.

- El proceso electoral que se avecina, no nos representa, es un guerra de la clase política y el poder económico para resolver quien se queda en el gobierno para administrar esta Agencia de ventas, llamado México, para ellos no somos más que cifras y votos que garantizan la continuidad del capataz en turno, por tanto, llamamos a que en este contexto electoral mantengamos siempre una mirada y un pensamiento crítico; sabemos que son los mismos los que se disputan el poder, pero para los pueblos, cualquier color y/o cualquier partido representa lo mismo: militarización, violencia, desprecio, represión, despojo, persecusión, feminicidios, criminalización, encarcelamiento, desaparción y asesinato. Por todo ello decimos: votes o no votes organízate y declaramos que “Nuetr@s presos, nuetr@s desaparecid@s, nuestros sueños, nuetras pesadillas y nuetr@s muert@s, y no caben en sus urnas”.

- Exigimos el alto al genocidio que el Estado criminal de Israel dirige al pueblo palestino, el objetivo es desparecerlo por completo, borrar su historia y su cultura, son ya miles de vidas de niños, mujeres y hombres que han sido ejecutados y continúan los ataques a pesar de las numerosas movilizaciones por todo el mundo. Repudiamos la indiferencia, el olvido y el exterminio que imponen el sistema capitalista como destino, para todo el pueblo de Palestina.

- Exigimos justicia para Samir Flores Soberanes, asesinado por paramilitares del narcoestado en 2019 por defender el agua y el territorio amenazados y destruidos por el Proyecto Integral Morelos.

- Repudiamos los programas de ordenamiento territorial en Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala, Querétaro y el resto del país que vienen acompañados por la militarización con lo que pretenden reprimir a todo aquél que se le oponga.

- Exigimos alto a los señalamientos y amenazas de represión para los pueblos Cholultecas que luchan por el cierre definitivo del basurero de San Pedro Cholula.

- Exigimos la libertad inmediata e incondicional de José Díaz (base de apoyo zapatista) y los 5 presos políticos de San José Cancuc, Chiapas: Manuel Santis, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco, Martín Pérez y Agustín Pérez Velasco, indígenas tzeltales sentenciados injustamente a 25 años.

- Exigimos la liberación inmediata e incondicional de Saúl Rosales Meléndez. Lleva 1 año 8 meses detenido y sentenciado a 20 años de prisión, una muestra de la criminalización de la autodeterminación y la autonomía de los pueblos y sus representantes tradicionales.

- Repudiamos las iniciativas gubernamentales empeladas para confundir a nuestros pueblos como son las Contralorías del Agua y las Gobernaturas Indígenas impuestas desde el estado mexicano tomando al INPI y CONAGUA como los ejecutores para el despojo de nuestra madre tierra, el territorio, el agua y la vida

- Repudiamos los actos de represión e intimidación violenta, incluyendo disparos hacia miembros de la comunidad Otomí residente de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2023.

- Repudiamos el incremento a la represión e instalación de cámaras de “seguridad” para espionaje militar y la presencia de la Guardia Nacional en Atlapulco, Xochimilco, Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y el resto del país.

- Denunciamos que el aeropuerto Felipe Ángeles es un megaproyecto militar afectando a los 12 Pueblos de Tecámac. El proyecto incluye la perforación de 41 pozos de agua en zona catalogada de seguridad nacional. Asimismo, se están perforando 22 pozos en la zona federal de laguna de Zumpango y 8 pozos al interior del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y 9 más que pretenden imponerse entre Zumpango y Tequixquiac.

- Repudiamos la intervención de Estados Unidos en nuestros territorios a través de la venta de armas, drogas y tráfico de personas.

- Repudiamos la captación de la SEDENA de nuestros jóvenes y estudiantes para reclutarlos al narcotráfico, así como la infiltración de militares en las universidades para invitarlos a hacer su servicio social en cuarteles militares, incluyendo carreras de formación social y humanística. Repudiamos el sistema educativo que normaliza la militarización y desaparece la organización comunitaria.

- Denunciamos que en Santiago Mexquititlán han ocurrido 3 intentos de ejecución, 3 intentos de desaparición forzada, y por lo menos 7 detenciones arbitrarias del 2019 a la fecha. También, denunciamos el hostigamiento que la CEA y otras dependencias de gobierno realizan para forzar el pago de nuestra agua.

- Exigimos el alto a la tala de árboles en Tlaxcala, poniendo de pretexto el escarabajo descortezador para dejar cerros completos sin bosque, así como cortar árboles sin reforestar, dando pie a la instalación de inmobiliarias.

- Repudiamos las acciones del INPI para mapear comunidades originarias y promover representantes indígenas que avalen megaproyectos ligados a la militarización.

- Repudiamos el asesinato de integrantes de la organización UPVA 28 de octubre. Exigimos el alto a las amenazas contra Simitrio y sus representantes comunitarios.

- Repudiamos la reciente inauguración de la industria militar por AMLO, que produce armas, uniformes y construye escuelas exclusivas para los hijxs de lxs militares en Puebla, donde también han incrementado las bases de la Marina.

- Repudiamos el intento de expropiación de 83 hectáreas de territorio para imponer el corredor industrial desde los límites de Tlaxcala hasta Amozoc, Puebla.

- Repudiamos la utilización de programas sociales como sembrando vida, que patrocinan y fortalecen la compra de armas a paramilitares, como ocurre con la ORCAO en los municipios autónomos zapatistas, quien operan bajo el auspicio y complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal.

- Repudiamos la obtención de artículos de guerra como es el caso de vehículos blindados y armamentos comprados a Israel, utilizados para el crimen de estado en Ayotzinapa.

- Denunciamos la extracción ilegal de agua en el lago de Pátzcuaro. El narcotráfico controla la cuenca para vender el agua a los productores de aguacate, a quienes también les cobra el derecho de piso.

- Denunciamos a las empresas automotrices que extraen agua de Citlaltepec en Puebla y Tlaxcala. Buscan expropiar 88 hectáreas para su explotación por Coca-Cola y las automotrices.

- Denunciamos la tala de árboles por parte de talamontes, quienes actúan en contubernio con presidentes municipales.

- Denunciamos la contaminación del río Atoyac, Tlaxcala con metales pesados, que ha provocado muertes y enfermedades como cáncer, insuficiencia renal y deformaciones congénitas.

- Denunciamos la fuerte represión ocurrida el 13 de junio de 2023 en la comunidad de Escolásticas, Querétaro, así como la apropiación del manantial por parte del estado.

- En Querétaro, denunciamos la presencia de la agroindustria fresera que extrae y sobreexplota los mantos acuíferos de la comunidad de Garabato y la periferia de Mexquititlán.

- Denunciamos la grave contaminación del río Santiago por la agroindustria. El agua es despojada a los agricultores y se les regresa sucia. También le han quitado el acceso al agua por medio de diques cerca del lago Chapala.

- En Oaxaca, repudiamos el asesinato del río Atoyac.

- Denunciamos y alertamos la trampa de los acuerdos firmados con el estado que pretende turistificar, gentrificar, y seguir saqueando los manantiales de Maconí. Además, existe el riesgo del saqueo de agua de la presa del Batán y del acueducto

- Repudiamos la termoeléctrica de Huexca en Morelos, que se lleva el agua de tres estados: Morelos, Tlaxcala y Puebla.

- Denunciamos el entubamiento, contaminación y acaparamiento de los ríos de la cuenca del Anahuac.

- Denunciamos la devastación del río Petlapa en Eloxochitlán de Flores Magón por parte de una empresa que extrae material pétreo. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos Alfredo Bolaños Pacheco, Fernando Gavito, Marcelino Miramón y Francisco Durán.

- Repudiamos la represión, grupos de choque y atropellamiento de ciclistas de la BUAP en el marco de movilizaciones que buscaban justicia.

- Denunciamos las amenazas al territorio y el glaciar del Culcar en los Andes de Chile por parte de la minería a cielo abierto y monocultivos de exportación de aguacate y viñedos.

- Denunciamos la canalización del drenaje de ciudades y pueblos en Apizaco, Tlaxcala. Tiene un impacto severo en los ríos de los Remedios y Tula, así como en el Valle del Mezquital.

- Repudiamos el discurso de las “energías limpias” como los paneles solares y granjas de viento, que saquean los bienes naturales de las comunidades para instalar hoteles y otras empresas que saquean y contaminan los recursos hídricos.

- Rechazamos las medidas de la agroindustria que intentan controlar el temporal con la aplicación de avionetas anti-lluvias, afectando directamente a pequeños campesinos y la vida misma.

- Repudiamos la Ley de Aguas impulsada por la Diputada Marcela González de Morena en Tlaxcala y la ley que privatiza los servicios de agua y alcantarillado en Querétaro.

- Rechazamos la creciente gentrificación en ciudades y pueblos originarios ante la demanda del agua, pues se hace un saqueo y explotación del recurso a través de mafias. Asimismo, denunciamos la expansión de proyectos carreteros y concesiones en vías públicas que pasan por encima de nuestros humedales con afán privatizador.

- Denunciamos a las industrias tequilera, textilera, y la industria verde, que despojan el agua y territorio de Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco.

- Denunciamos el turismo depredador en la Ciudad de México, Querétaro, y su expansión en los pueblos originarios con el programa de barrios mágicos.

- En Tetlama, Cuentepec (Morelos) y la Sierra Norte de Puebla, las mineras Frisco, Gorrión, Lupe, Esperanza Silver, Álamos Gold y Zacatecas Silver amenazan con el territorio, el agua y la vida.

- Denunciamos a las dependencias de gobierno como la SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, CONAMP, CONABIO, CEAS, CEA, CONAFORT, CORENADR, SEDEMA, y SACMEX, así como sus leyes y programas, incluyendo sembrando vida, que sólo siembra armas para grupos paramilitares.

- Denunciamos la extracción y venta ilegal de pipas de agua en San Pablo del Monte Tlaxcala, en colusión con autoridades de todos los niveles de gobierno.

- Denunciamos a las empresas productoras de aguacate, a Biopapel, Kimberly Clark y a Grupo Altozano, que contaminan Michoacán y Querétaro.

- Denunciamos la cervecería del castillo surrealista de Edward James en San Luis Potosí, que extrae agua de la Huasteca.

- Repudiamos el crecimiento urbano desenfrenado y la gentrificación que el Cartel Inmobiliario opera con toda impunidad en Ciudad de México, Querétaro y Tlaxcala, aunado a la especulación inmobiliaria dirigida dirigida en muchos casos por políticos corruptos. Repudiamos a la inmobiliaria SIMATE, que en Querétaro busca apropiarse del cerro del Cimatario. A FRISA en Estado de México y a Valquirico en Tlaxcala, que construye un complejo inmobiliario y turístico.

- Denunciamos a Coca cola y Providencia, a los Cuéllar, Cisneros, Anaya, Ortiz, y Gonzalez-Zarur de Tlaxcala. A las familias Torres Landa, Palacios, Kuri, Alcocer, a Guadalupe Murguía, Rosendo Anaya y René Mejía, saqueadores del agua en Querétaro.

- Denunciamos a la minera Gorrión (Almaden minerals) en Ixtacamaxtitlan, que contamina los mantos acuíferos.

- Denunciamos el uso de avionetas antigranizo en la cuenca Libres Oriental, Puebla y Querétaro.

- Denunciamos la tala clandestina en Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro y Puebla.

- Repudiamos las invasiones de asentamientos promovidos por todos los partidos políticos, que prometen servicios básicos a cambio de votos y clientelismo político.

- Denunciamos a los centros comerciales que crecen a lo largo del país, ligados al despojo de agua y acaparamiento territorial, con supuesto aval y protección ambiental.

- Repudiamos el proyecto Revivamos el Río Santiago, que arrancó el gobernador Enrique Alfaro en Jalisco.

- Denunciamos a las universidades que utilizan el conocimiento de las comunidades y dan voz a los políticos y empresas que despojan. Repudiamos los discursos gestados desde la academia y el gobierno que criminalizan e invisibilizan a quienes defienden y habitan el territorio, y que facilitan la pérdida de conocimientos y saberes ancestrales.

- Denunciamos la imposición a los pueblos totonacas de siembra de maíz transgénico en todo el país y el uso de explosivos para matar a los ríos.

- Denunciamos la contaminación de aguas negras al pueblo de San Gregorio Atlapulco y exigimos la reparación de los daños desde una visión de microcuenca y hacer efectivo el derecho al saneamiento de las aguas residuales, así como el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento

Por todo lo anterior y ante la omisión del Estado mexicano, para garantizar los derechos humanos, las garantías individuales y nuestros derechos constitucionales; pero que en contraste, este sistema de muerte, impone al pueblo de México una Guerra de Exterminio. Desde la 4ª. Asamblea Nacional por el Agua y la Vida llamamos a fortalecer la autonomía, la autodeterminación, la colectividad, velar por nuetros derechos, coordinar el cuidado y defensa del territorio, nuestra madre tierra, el agua y por ende la Vida, dejamos una pregunta: Cómo nos vamos a organizar para destruir este sitema capitalista que impone un régimen de conseciones?, ¿Cómo nos vamos a organizar para que el agua y la tierra dejen de ser una mercancia y pasen a ser un derecho de todos, es decir, un bien común?. Por todo ello, te invitamos a sumarte y participar en las siguientes:

ACCIONES COORDINADAS

- Realizar memoria colectivas, documentar, reavivar conocimientos, saberes Fortalecer el trabajo de formación con niños y jóvenes durante las asambleas desde el enfoque de escuelitas autónomas.

- Realizar talleres para la construcción de la autonomía: 1) taller de herramientas de acceso a la información pública; 2) taller de seguridad cibernética y autodefensa; y 3). taller de observación sobre violaciones a los derechos humanos en comunidades.

- Realizar campañas de difusión con stickers, volanteo, radio y visitas guiadas a comunidades que ejerzan a la autonomía.

- Tener en cuenta los aspectos legales y los asesores jurídicos de su confianza para fortalecer los procesos organizativos.

- Sumarnos a los llamados y movilizaciones para acuerpar las luchas de madres buscadoras, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Así como seguir manifestándonos con acciones directas contra la guerra dirigida a las comunidades zapatistas y estar pendidntes de sus inicitivas

- Acompñara y caminar en le campo y la Ciudad, las luchas y resistencias que sostienen los pueblos originarios y comunidades indígenas integrantes del Congreso Nacional Indigena CNI-CIG. Estar pendientes de su Agenda de trabajo y asistir a los llamados del Congreso Nacional Indígena.

- Recordar la lucha y exigir justicia por los compañeros desaparecidos Antonio Días y Ricardo Lagunes.

- Realizar campañas de NO consumo de productos de Coca-Cola, Bonafont–Danone, así como de todas las empresas refresqueras, embotelladoras y cerveceras; denunciar y realizar boicot a empresas que apoyan el genocidio en Palestina y están relacionadas a la desaparición de defensorxs: Merkot: Empresa israelí que trabaja con CONAGUA; Ternium: empresa minera relacionada con la desaparición de defensorxs del territorio a Antonio Díaz y Ricardo Lagunes; Cemex: proveyendo material de construcción para el muro, asentamientos ilegales y puestos de control en territorio palestino

– Realizar baños secos en nuestras comunidades para evitar contaminar nuestros ríos.

- Campaña mediática contra los Planes de Ordenamiento Territorial, pues responde a una política de Estado e instrumentos de planificación, para el contro del territorio sin importar los asentamientos ancestrales de. nuetros pueblos y comunidades indígenas. Esta campaña debera fortalecerse por medio de talleres de formación y tejido social tematizado en tres rubros: 1) jurídico; 2) cartografía y mapeo; y 3) análisis técnico de planes, programas y proyectos de cartografía territorial; 4) recuperación de la memoria de los pueblos. El trabajo documental de este trabajo debe ser exclusivo de la Asamblea Nacional por el Agua y por la vida, es decir, a los pueblos.

- Trabajar una base de datos común, para ubicar las industrias y empresas que están facilitando el despojo y la represión.

- Desde la comisión de Arte y Cultura se propone realizar una canción o más canciones con el tema de la defensa del agua y la vida, queda abierta la invitación para que los artistas se sumen.

- Movilización Nacional e internacional dislocada, en el marco del 105 Aniversario luctuoso por el asesinato del General Emiliano Zapata. 10 de abril y en cada comunidad, región y/o entidad federativa según sus calendarios y geografías. El lema: Agua, Tierra y Libertad

- Campaña mediática en contra de la militarización, por el derecho al agua, por la libertada de nuestr@s pres@s polític@s. Del 26 de abril al 26 de septiembre en todos los espacios posibles, mercados, escuelas, y en especial, para fortalecer la lucha y resistencia de las madres y padres de Ayotzinapa, que estan proximos a cumplir 10 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. 10 AÑOS SIN VERDAD Y SIN JUSTICIA, TODOS SABEMOS QUE FUE EL EJÉRCITO Y LA CUARTA TRANFORMACIÓN LO NIEGA.

- Jornada por la liberación de Saúl Rosales a partir del próximo 14 de julio y finalmente…

- La Quinta Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida, por mandato de la plenaria de Clausura de la 4ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, se realizará en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, con la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, los días 17 y 18 de agosto del 2024.

ATENTAMENTE

Libertad para Saúl Rosales Meléndez, de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala

Libertad para José Díaz base de apoyo zapatista

Libertad para Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán, Marcelino Miramón del pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Libertad para David Hernández de Puente Madera Oaxaca

Un Nosotrxs sin Estado

Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos

Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zapatistas

Zapata Vive, la Lucha Sigue

Samir Vive la Lucha Sigue

Hasta que la Dignidad y la Justicia se hagan costumbre

Presxs políticxs, Libertad

Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos

No al Tren Maya

No al Proyecto Integral Morelos

No al Corredor Interoceánico

Viva el EZLN

Viva el CNI-CIG

4ª. ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Padres de 43: A reunión con AMLO deben ir nuestros representantes

Fuente: Agencia Amexi

«Se están cumpliendo nueve años y medio sin saber nada de nuestros hijos, sin saber a dónde están o cómo están. No nos vamos a cansar», señala doña Cristina, madre de Benjamín Ascencio Bautista.

“En las (conferencias) mañaneras no dice cuál ha sido la participación del Ejército Mexicano, no ha dicho también hasta dónde se ha pronunciado esta línea de investigación que tiene que ver con el Ejército Mexicano…, pero sí reitera que los padres están siendo manipulados, reitera que los abogados son los que se oponen, que las organizaciones son las que obstaculizan las investigaciones”, hizo notar.

Para el encuentro, no pueden limitar nuestros derechos

Luego de que el mandatario de la República comentó hace unos días que la reunión con los progenitores de los jóvenes desaparecidos (como lo prometió el 6 de marzo pasado, cuando dijo que se concretaría en 15 o 20 días, plazo que ya se cumplió) sólo se daría “sin intermediarios”, es decir, sin la presencia de los abogados y de las organizaciones que los acompañan, la respuesta de los directamente afectados en este caso es que no pueden limitar sus derechos.

“Las madres y padres lo han dicho, que la próxima reunión que se espera (con el jefe de Estado) tienen que estar sus representantes , porque no son cuestiones de gustos; además de que es un derecho constitucional que tienen las víctimas en este país, de contar con un representante legal”, resaltó Vicario Aguilar al concluir la marcha que partió del Ángel de la Independencia y llegó al Hemiciclo a Juárez, en el Centro Histórico de la capital mexicana.

Los progenitores insisten en que la próxima reunión tiene que ser sustancial, abundó; las autoridades tienen que dar información concreta sobre las investigaciones y el presidente debe decir qué pasó con la solicitud concreta de los 800 folios de los archivos del Ejército Mexicano que aún no se responde.

“Por eso, compañeras y compañeros, en esta jornada 114 ese es el mensaje de los padres y madres de los 43 para que las autoridades tengan clara esta petición que han estado reiterando”, puntualizó.

En su oportunidad doña Cristina, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, declaró: “Se están cumpliendo nueve años y medio sin saber nada de nuestros hijos, sin saber a dónde están o cómo están. No nos vamos a cansar de decir que fue un crimen de Estado, no nos vamos a cansar de señalar que fue el Ejército… no nos vamos a cansar”.