Latinoamérica

Noticias de Abajo – 3 de febrero de 2026

— KURDISTAN SYRIO: Gobiernos y medios del mundo invisibilizan la digna lucha de Rojava, movimiento social internacionalista se solidariza mientras el sitio a Kobane sigue en pie.

Fuentes: https://espanol.anf-news.com/ https://tekosinaanarsist.noblogs.org/ https://libertamen.wordpress.com/2026/02/01/defendamos-rojava-a-nuestros-companeros-y-companeras-una-declaracion-2026-tekosina-anarsist/

— EUA: Continuan las protestas contra ICE y Trump. Segunda huelga en Minneapolis, movilizaciones y enfrentamientos en mas de una docena de ciudades. Vamos a revisar algunos portales que estan dando cobertura a esta revuelta dentro del monstruo imperialista.

https://www.democracynow.org/

https://es-419.crimethinc.com/

https://www.wewillfreeus.org/autonomy-in-practice-permanent-vigils-and-sacred-fires/

— CUBA E IRAN: Bajo el ojo de la violencia imperialista. Agresión imperialista de Estados Unidos agraba problemáticas internas en Cuba e Irán. Mientras tanto los pueblos sufren las graves consecuencias.

Amnistía internacional y resumen latinoamericano

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2026/01/what-happened-at-the-protests-in-iran/

https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/01/30/cuba-diaz-canel-bloqueo-petrolero-a-cuba-evidencia-naturaleza-fascista-criminal-y-genocida-de-ee-uu/

–ITALIA: Desalojo de okupa en Turín convoca a miles en solidaridad, el gobierno de ultraderecha provoca fuerte represión. 50.000 personas protestan contra el desalojo de Askatasuna

https://www.radiondadurto.org/2026/02/02/askatasuna-le-valutazioni-sulla-grande-manifestazione-nazionale-di-sabato-a-torino/

https://freedomnews.org.uk/2026/02/01/turin-50000-protest-askatasuna-eviction/

–GUERRERO: Violencia narco paramilitar ataca con drones y armas de alto poder a organizaciones de Guerrero, logran expulsar a «Los Ardillos» de una comunidad en alianza pese a las indiferencia del gobierno. https://radiozapote.org/guerrero-grupo-para-militar-ataca-con-drones-y-armas-de-alto-poder-a-organizaciones-indigenas-coordinadas-para-su-expulsion/ https://www.congresonacionalindigena.org/2026/01/30/alerta-urgente-agresion-a-miembros-del-cipog-ez/

— OAXACA: ¡ALTO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS PLAYAS!

SOLIDARIDAD ANTE EL DESALOJO DE LAS Y LOS CUIDADORES DE PLAYA SALCHI EN OAXACA. Mientras intereses económicos y políticos buscan convertir la costa en negocio, las comunidades se organizan y resisten.

https://elgirodelarueda.net/despojo-territorial-playa-salchi-oaxaca/

— CDMX: Protesta de #BiciBlanca ante crimen de imprudencia. Los desafios de los ciclistas en la ciudad.

— TencoAcratas: Como los hackers luchan contra ICE. Electronic Frontier Foundation

https://www.eff.org/deeplinks/2026/01/how-hackers-are-fighting-back-against-ice

Trump, Pirata del Caribe

Por Craig Murray

Llevo aquí una semana y creo haber asimilado lo suficiente como para intentar un pequeño análisis, a diferencia de las simples impresiones que di poco después de llegar.

Sin embargo, esas impresiones siguen siendo válidas: este no es un estado represivo. Estuve en el programa de Randy Credico en directo en WBAI Nueva York el viernes, y por casualidad mi amiga, la reconocida denunciante del FBI Colleen Rowley, también estaba desde Minnesota (donde me he alojado con Colleen y su esposo en su casa).

Les explicaba que, en una semana recorriendo Caracas, aún no había visto ningún retén, que nadie me había preguntado quién era, qué estaba haciendo ni me había impedido ir a ningún sitio, y que las tiendas, bares y restaurantes funcionaban con normalidad.

Colleen informó desde Minneapolis que había retenes por todas partes, que las calles estaban llenas de hombres fuertemente armados, que la gente era detenida, interrogada, solicitada documentación y desviada con frecuencia, y que muchas tiendas, bares y restaurantes estaban cerrados porque el personal tenía miedo de salir a la calle. Colleen está muy involucrada en el apoyo a los detenidos y en la entrega de suministros a quienes se refugian en sus hogares.

Recuérdenme de nuevo: ¿quién de nosotros está en una supuesta dictadura?

Quiero contarles un par de cosas para explicar Venezuela. Visité el mausoleo de Simón Bolívar, un hombre verdaderamente heroico. Ahora ha sido trasladado del Panteón venezolano principal a un mausoleo moderno, conectado y dedicado. El Panteón mismo contiene los restos de muchos de los héroes de la Guerra de Independencia de Venezuela y monumentos a todos ellos.

La Guerra de Independencia de Venezuela fue, por supuesto, en muchos aspectos similar a la guerra de Estados Unidos que recibió el mismo nombre. Fue una guerra entre las élites coloniales y sus amos metropolitanos. A diferencia de los fundadores de Estados Unidos, el propio Bolívar se oponía firmemente a la esclavitud, pero no así a muchos de sus aliados clave.

Así pues, el Panteón, tal como se concibió originalmente a finales del siglo XIX, estaba habitado casi en su totalidad por los restos y recuerdos de aquellas heroicas personas de ascendencia española que lucharon contra el control colonial de España. Este es el gran ideal fundacional de Venezuela.

Cuando Chávez y Maduro llegaron al poder, realizaron un cambio muy importante. Añadieron un monumento a los esclavos liberados que habían luchado contra los españoles. Posteriormente, Chávez y Maduro añadieron un monumento adicional: a los líderes de los nativos americanos que habían luchado contra la invasión española en primer lugar.

Esto causó indignación entre la derecha, furiosa porque la pureza del Panteón, el gran foco del nacionalismo venezolano, estaba siendo profanada con lo que consideraban fines políticos. Lo cual me lleva a una observación fundamental: la política en Venezuela es básicamente racial.

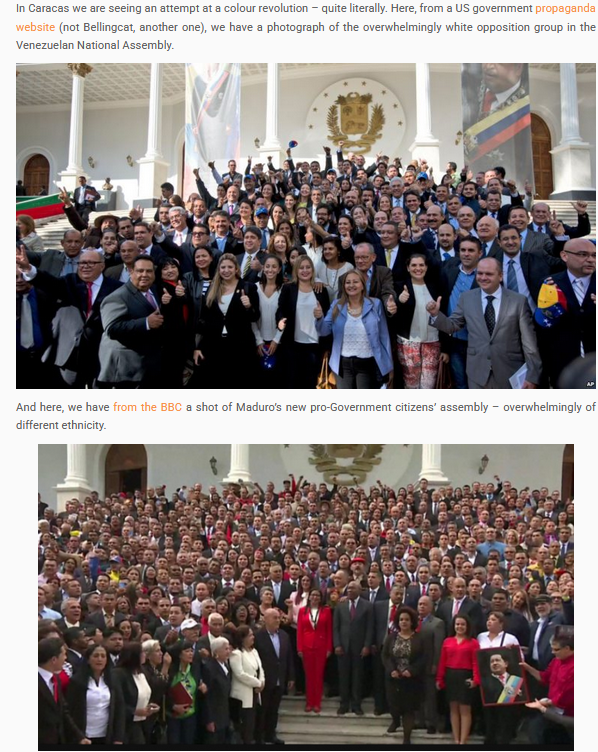

Estoy andando con pies de plomo, pero en 2019 publiqué esta entrada señalando el contraste entre las fotos de la oposición y las del gobierno. Los líderes de la derecha son básicamente más blancos. Simplemente así son.

Claro que la división no es absoluta, y existen excepciones individuales. Pero existe. La política en Venezuela está fuertemente basada en la clase, y en esta sociedad poscolonial es difícil separar la raza de la clase.

Lo que la oposición pretende es simplemente dar marcha atrás y restaurar el apartheid económico en Venezuela. Tuve una conversación muy interesante con Ricardo Vaz, de Venezuela Analysis. Él explicó cómo las políticas revolucionarias de Chávez habían incorporado al discurso político a personas que siempre habían sido ignoradas en una sociedad históricamente extremadamente desigual:

“Los gobernantes, ahora la oposición, se encontraron de repente con que su cocinero, su limpiador, su chofer e incluso su jardinero estaban aprendiendo a leer y escribir y empezando a tener ideas políticas. Esto no les gustó nada”.

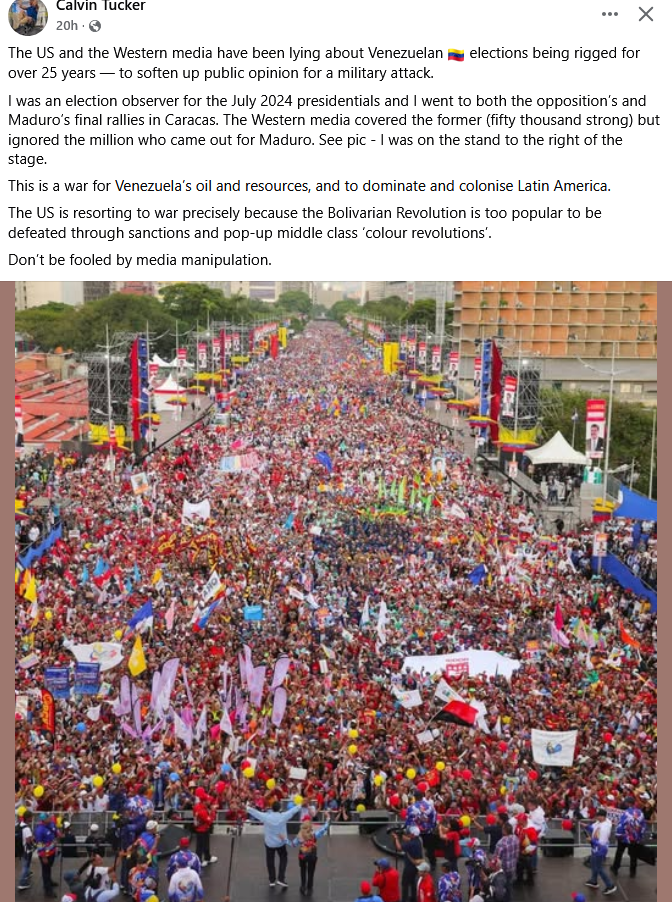

Y siguen sin gustarles. No me es posible ahora mismo describir con exactitud qué sucedió en las elecciones de 2024. Es evidente que la oposición tuvo un desempeño relativamente bueno, aunque no creo en absoluto que obtuviera el 68% de los resultados. El mitin de cierre de Maduro contó con un millón de personas mientras que el de la oposición tuvo 50.000.

Para que el gobierno se mantenga en el poder contra la voluntad del 68% de la población, se requeriría un grado de represión estatal que simplemente no existe aquí. Hay muy poca vigilancia en comparación con los estados occidentales, y mucho menos con las dictaduras reconocidas. No hay policías ni milicias politizadas en las calles. No hay restricciones a la circulación y la convivencia.

Machado se ha desacreditado a sí misma, con la misma eficacia con la que ha desacreditado al Premio Nobel de la Paz. Otorgarle el premio a Trump la hizo parecer ingenua y suplicante, y elogiar el bombardeo de su propio país, que mató a sus conciudadanos, no ha sido bien recibido, ni siquiera por la oposición.

Pero ni siquiera eso la ha perjudicado tanto como su comentario ante el Comité del Premio Nobel de la Paz de que el 60% de los venezolanos están involucrados en el narcotráfico o la prostitución. Esto no es exactamente lo que dijo, pero se acerca bastante y molestó mucho a la gente de aquí:

Tenemos la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga que se han apoderado del 60% de nuestra población, y no solo del narcotráfico, sino también de la trata de personas y las redes de prostitución. Esto ha convertido a Venezuela en el centro del crimen organizado de América…

Lo que me lleva de nuevo a mis impresiones personales. Como quienes me siguen esperarían, he estado visitando asiduamente los bares de Caracas. He encontrado algunos muy bonitos: el Bar Juan Sebastián es uno de los más encantadores que he visto. Un diseño interior impresionante. Tomé estas fotos antes de que abriera una noche. Sirven mojitos incluso mejores que los que se pueden encontrar en La Habana.

¡Eso no es un espejo, son dos pianos de cola!

La cuestión es que ni en mi hotel, ni en ningún bar, ni en ninguna calle, he visto a una sola persona que pareciera ejercer como trabajadora sexual. Ni una sola, y quizás yo sea visto como un objetivo bastante típico. De igual manera, no he visto ninguna señal de abuso de narcóticos. En dos días en Salisbury investigando el bulo de Skripal, me impactó la cantidad de drogadictos evidentes que vimos en las calles. No hay nada parecido en Caracas.

Si bien entiendo que la acusación sea que Venezuela exporta narcóticos en lugar de consumirlos, siempre se ven focos de adicción alrededor de los puntos de producción y los nodos de tránsito. Simplemente no veo ninguna evidencia de que los clichés comunes sobre Venezuela y los venezolanos sean ciertos, y soy un observador experimentado y experimentado.

Las sanciones contra Venezuela no comenzaron después de las controvertidas elecciones de 2024; han sido aplicadas por las potencias occidentales prácticamente desde el inicio del experimento socialista de Chávez. La represión del socialismo en América Latina ha sido política estadounidense durante un siglo, y cuanto más éxito tenía Chávez, más Occidente buscaba reprimirlo. Francia se negó a proporcionar repuestos para los aviones Mirage de la fuerza aérea venezolana, e igualmente se negó a suministrar repuestos para los trenes del Metro.

Las reservas de oro y divisas del gobierno venezolano en el extranjero han sido simplemente robadas por gobiernos extranjeros, y el bloqueo de Venezuela del sistema de transferencias bancarias Swift durante un tiempo causó estragos. Sin embargo, esto ha impulsado a los BRICS a desarrollar una alternativa, no totalmente adoptada, no terminada, pero que funciona en Venezuela, que representa las existencias completas en los comercios y, en última instancia, podría representar un momento significativo en la economía internacional.

Lentamente, y sin quererlo, el Partido Socialista de Maduro se ha visto obligado, precisamente por el efecto paralizante de las sanciones, a dar más espacio al sector privado y a pasar de un modelo plenamente socialista a uno más socialdemócrata, aunque describir las reformas bajo Maduro como “neoliberales” es ridículo. En teoría, podría ser posible construir el socialismo en un solo país, pero si las principales potencias económicas unen fuerzas para destruirlo, se vuelve muy difícil.

Una narrativa peligrosamente simplista sobre lo sucedido en Venezuela se ha arraigado en Occidente, impulsada por Trump, la CIA y fuentes de Machado/Miami.

Según esta interpretación, la presidenta interina Delcy Rodríguez está en connivencia con Trump, traicionó a Maduro y bajó las defensas la noche de su secuestro, y ahora está instaurando políticas neoliberales, incluyendo una nueva ley petrolera que establece que solo Estados Unidos puede exportar petróleo venezolano y que los pagos se realizarán exclusivamente a través de Estados Unidos en Catar.

De hecho, esto no es cierto en absoluto. La nueva legislación petrolera de Venezuela no contiene disposiciones que prohíban las exportaciones de petróleo a China o Rusia ni que los pagos se canalicen a través de Estados Unidos. De hecho, la nueva ley petrolera establece una nueva base comercial para la operación del sector petrolero venezolano, con el mismo tipo de concesiones, licencias y regalías que se aplica a casi todos los demás productores de petróleo.

El punto clave es que la legislación se redactó durante el gobierno de Maduro, tras amplias consultas y debates. Llegó a la Asamblea para su primera lectura literalmente al día siguiente del secuestro de Maduro. Esto ya estaba programado, no fue consecuencia del secuestro. La idea de que Maduro se opuso a la legislación y que Rodríguez tuvo que deshacerse de él para aprobarla es un disparate.

La legislación no tiene relación con el actual secuestro por parte de Estados Unidos de la venta de petróleo venezolano. Esto se lleva a cabo mediante simple piratería. Trump decretó que solo dos empresas, Vitol y Trafigura, podrían cargar petróleo venezolano, y que estas empresas pagarían el petróleo a Estados Unidos a una cuenta especial en Qatar a nombre de Trump.

Este nuevo esquema se ha implementado mediante simple piratería. Todos los buques petroleros que transportaban petróleo venezolano que no eran propiedad de Vitol y Trafigura han sido incautados ilegalmente en el mar por la Armada de Estados Unidos, en ocasiones con la ayuda del gobierno del Reino Unido. Estados Unidos ha afirmado que Venezuela acepta este acuerdo. Eso no es cierto. O es cierto en el sentido de que un rehén retenido a punta de pistola acepta quedarse quieto, en lugar de recibir un disparo en la cabeza.

El gobierno venezolano simplemente no tiene la capacidad física para impedir que la Armada de Estados Unidos confisque petroleros.

Tampoco es cierto que el gobierno venezolano haya proporcionado a Estados Unidos información sobre petroleros no pertenecientes a Vitol ni a Trafigura y haya solicitado su interceptación. Obviamente, Estados Unidos podría obtener información sobre petroleros no autorizados de Vitol y Trafigura.

Trafigura ha figurado en mis escritos durante décadas como el arquetipo de corporación occidental extremadamente corrupta. Su historial de contaminación deliberada y corrupción en África es espantoso, incluyendo Angola y Costa de Marfil. Han estado frecuentemente involucradas en planes de la CIA para cambios de régimen.

Cómo Vitol y Trafigura llegaron a ser beneficiarios de un duopolio, y qué sobornos pudieron haber implicado, es otra cuestión. De hecho, este es el único ámbito de presión interna que ha obligado a Trump a dar marcha atrás, y el viernes pasado se anunció que el acuerdo se ampliará para incluir a más empresas.

Cabe destacar que el sistema no se inventó solo para Venezuela. Es casi idéntico al sistema impuesto a Irak tras su destrucción por Estados Unidos y sus aliados, con pagos por el petróleo iraquí hechos a Estados Unidos y un porcentaje devuelto al gobierno iraquí.

La diferencia radica en que los ingresos iraquíes se pagaron al Tesoro estadounidense, mientras que los fondos venezolanos van a una cuenta catarí bajo el control personal de Trump, fuera del alcance del Congreso. En su interpretación más caritativa, le proporciona un fondo ilícito masivo para implementar políticas al margen del marco legal estadounidense. Es como un caso de Irán-Contra a gran escala.

Reiteramos: Rodríguez no ha acordado nada de este acuerdo de venta y no está incluido en la nueva legislación venezolana sobre hidrocarburos en materia de concesiones y regalías. Se trata de dos cosas distintas que se confunden ampliamente.

La afirmación de que Delcy Rodríguez está de acuerdo tanto con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia como con el robo de las ventas e ingresos petroleros venezolanos ha sido difundida deliberadamente por Estados Unidos y sus acólitos, a pesar de las furiosas negaciones de Delcy Rodríguez.

Si Rodríguez realmente fuera la mujer de confianza de Trump, alardear de ello la debilitaría fatalmente dentro de Venezuela y provocaría su caída, lo cual, obviamente, sería totalmente contraproducente si la afirmación fuera cierta.

Entonces, ¿por qué se difunde este rumor? Bueno, la razón obvia es precisamente debilitar a Rodríguez y desestabilizar al gobierno de Venezuela.

Pero quizás un factor más importante es la obsesiva necesidad de Trump de cantar victoria. Reunió una fuerza militar masiva frente a las costas de Venezuela y corría el riesgo de ser ridiculizado como el Gran Duque de York si simplemente se marchaba.

La captura de Maduro, de hecho, no ha cambiado nada en términos de política en Venezuela, pero ha proporcionado una operación espectacular que Trump puede proclamar como una victoria. En realidad, como demostración de las capacidades de la tecnología militar ofensiva de Estados Unidos, fue técnicamente impresionante.

Para que la destitución de Maduro se presente como un triunfo, Trump tiene que afirmar que Rodríguez es firmemente proestadounidense, aunque esto es claramente falso. Es simplemente una parte del desfile de triunfo, un componente esencial tanto del ego de Trump como de su método grandilocuente.

Lo que ahora les suceda a Maduro y Cilia, según esta interpretación, no es realmente relevante. La narrativa completamente falsa del inexistente Cártel de los Soles ya ha sido abandonada como parte de la acusación. En el mal llamado sistema de “justicia” estadounidense, cuentan con diversas acusaciones de testigos de diversas figuras dispuestas a firmar disparates contra Maduro como parte de un acuerdo de culpabilidad. Estas incluyen elementos destacados, de estilo rococó, que complacen a Trump, como el testimonio de que Maduro participó en el amaño de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 en nombre de Biden.

Mi predicción es que Trump “indultará” a Maduro antes de que la fiscalía se vuelva demasiado absurda y lo presente como parte de su triunfo. Pero ¿quién puede predecir a un loco?

Ese es precisamente el enigma al que se enfrenta ahora Delcy Rodríguez. Se enfrenta a dos ecuaciones imponderables.

La primera ya era bastante difícil. Historiadores e ideólogos debatirán durante siglos si el chavismo podría haber tenido éxito económico con su programa socialista a ultranza si el mundo occidental no se hubiera empeñado en destruirlo con sanciones devastadoras. Lo que considero indiscutible es que las sanciones fueron tan devastadoras que causaron considerables penurias públicas e inflación masiva. Al mismo tiempo, el hecho mismo de que Venezuela no sea altamente dictatorial y que tanto Chávez como Maduro permitieran ampliamente el debate, la libertad de partidos políticos y medios de comunicación de oposición, y el funcionamiento de ONG financiadas por Occidente, significó que la población venezolana fuera bombardeada continuamente con propaganda occidental que culpaba a la Revolución Bolivariana de los problemas causados por las sanciones.

Esto erosionó el apoyo al proyecto socialista, que, aunque aún intacto, se ha desmoronado marginalmente. El gobierno bolivariano se ha visto obligado a intentar mitigar los efectos de las sanciones que le robaron su propio capital y a buscar la eliminación de algunas sanciones, abriendo más espacio para la inversión y la operación capitalista en la economía, especialmente, pero no solo, en el sector petrolero.

En otras palabras, el gobierno se ha visto obligado a ceder terreno a Occidente, avanzando lentamente en el espectro del socialismo al socialdemócrata, mientras intenta mantener las enormes conquistas sociales de la revolución chavista.

Este es un ejercicio en el que el propio Nicolás Maduro participó plenamente. Creo que tanto Maduro como Rodríguez tienen la intención de retroceder gradualmente de la socialdemocracia hacia el socialismo con el tiempo, una vez que las presiones hayan disminuido. Se trata de un juego de estrategia, no de táctica.

A este cálculo, ya de por sí extremadamente delicado, se suma el factor extraordinario de Trump. Su disposición a simplemente matar a personas inocentes, a quebrantar el derecho internacional y a imponer su voluntad explotando la enorme ventaja militar de Estados Unidos sobre un país pequeño, cambió todas las reglas del juego.

La presión para acelerar los cambios y apaciguar a alguien que es claramente mentalmente inestable, la dificultad de comprender sus límites y verdaderos objetivos, es una experiencia insoportable cuando la vida y la muerte de venezolanos están en tus manos. La increíble grandilocuencia de Trump, sus descabelladas afirmaciones de que las tierras y el petróleo venezolanos son robados a Estados Unidos, escapan al ámbito de una negociación diplomática normal.

Delcy Rodríguez no está caminando por la cuerda floja, sino navegando por un túnel de Indiana Jones lleno de trampas.

Uno en el que Trump ha acertado es en su afirmación de que Machado no cuenta con el apoyo público para gobernar. Esto me parece indiscutible, y un intento de imponerla resultaría en una guerra civil. Esto, por supuesto, en sí mismo socava la afirmación de que el equipo de Machado ganó contundentemente las elecciones de 2024.

Mientras tanto, la vida en Venezuela continúa para la gente común. Tuve el gran placer de asistir a un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional el domingo. Fue un concierto muy logrado y el auditorio estaba lleno. El programa estaba compuesto íntegramente por compositores venezolanos, y yo nunca había escuchado esa música. El poema sinfónico inicial de Juan Bautista Plaza estaría a la altura del repertorio europeo sin ruborizarse.

No me disculpo por compartir con ustedes pequeños fragmentos de la vida cotidiana, porque la imagen que nos han dado de Venezuela está tan extraña y enormemente distorsionada que requiere múltiples correcciones.

Chávez instituyó un programa de educación musical para niños de clase trabajadora que se convirtió en la envidia del mundo de la música clásica, conocido simplemente como El Sistema. Se podrían encontrar ejemplos mucho más desgarradores de sanciones occidentales, como la atención médica. Pero como ejemplo de la cruel absurdidad del régimen de sanciones, la orquesta juvenil de Venezuela tiene dificultades para conseguir artículos básicos —cuerdas, cañas, púas— debido a las sanciones.

Llevarle cuerdas de violín a un niño debería estar cometiendo un delito en Estados Unidos. Que esto sea un testimonio de lo absurdo de usar las sanciones para aplastar el espíritu humano.

Soy muy consciente de que aún no he salido de Caracas y de las limitaciones de mi experiencia hasta ahora. Pero ya me impresiona la gran ventaja de estar aquí frente a comentaristas occidentales que veo a diario, incluso con buenas intenciones, equivocarse por completo. Los grandes medios de comunicación, por supuesto, producen una narrativa completamente falsa como política.

Me complace anunciar que hoy nuestro nuevo videógrafo y editor comienzan a trabajar y podremos ofrecerles contenido de video. También espero hoy finalizar el alquiler de una oficina/estudio.

Ahora tenemos una campaña de financiación colectiva para informar sobre Venezuela. Simplemente he editado la campaña de financiación colectiva libanesa de GoFundMe, porque tardó muchas semanas en aprobarse y no quiero pasar por todo eso de nuevo. Así que su base de partida son las 35.000 libras que recaudamos y gastamos en el Líbano.

Agradezco mucho haber estado simultáneamente recaudando fondos para luchar contra el gobierno del Reino Unido en los tribunales escoceses por la prohibición de Palestine Action. Luchamos contra fuerzas con fondos ilimitados. Solo podemos tener éxito si repartimos la carga. El 98% de quienes leen mis artículos nunca contribuyen económicamente. Este sería un buen momento para cambiar eso. Son las suscripciones básicas a mi blog las que me han traído a Venezuela, y siguen siendo la base de todo mi trabajo.

Todos pueden republicar y reutilizar, incluso en la traducción.

Como algunas personas buscan una alternativa a PayPal, he creado nuevos métodos de pago para suscripciones, incluyendo una cuenta de Patreon y una cuenta de Substack si desean suscribirse de esa manera. El contenido será el mismo que el de este blog. Substack tiene la ventaja de superar la supresión de las redes sociales al enviarles correos electrónicos directos cada vez que publico. Si lo desean, pueden suscribirse gratuitamente a Substack y usar las notificaciones por correo electrónico como un incentivo para visitar este blog y leer los artículos gratis. Estoy decidido a mantener el acceso gratuito para quienes no pueden pagar una suscripción.

Agradecemos las suscripciones para mantener este blog en funcionamiento.

Seleccione el importe de la suscripción en el menú desplegable:

Donaciones recurrentes

Dirección de PayPal para donaciones puntuales: craigmurray1710@btinternet.com

Alternativamente, mediante transferencia bancaria o giro postal:

Nombre de la cuenta: MURRAY CJ

Número de cuenta: 3 2 1 5 0 9 6 2

Código de clasificación: 6 0 – 4 0 – 0 5

IBAN: GB98NWBK60400532150962

BIC: NWBKGB2L

Dirección bancaria: NatWest, PO Box 414, 38 Strand, Londres, WC2H 5JB

Bitcoin: bc1q3sdm60rshynxtvfnkhhqjn83vk3e3nyw78cjx9

Ethereum/ERC-20: 0x764a6054783e86C321Cb8208442477d24834861a

GoFundMe de Venezuela