Detienen a María Magdalena Cuc Choc, defensora indígena de la tierra

Nelton Rivera

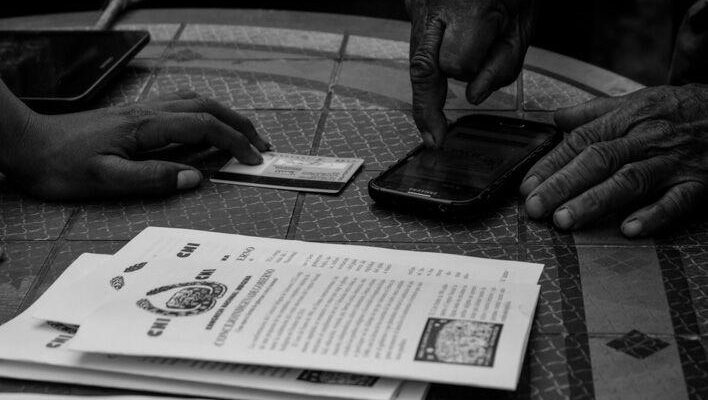

Guatemala, 18 de enero 2017.- A las 13:33 horas de este miércoles 17 de enero 2018, María Magdalena Cuc Choc, maya q’eqchi´ y defensora de la tierra fue detenida por varias unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) de Puerto Barrios, Izabal, ella fue detenida al salir del complejo de justicia, luego de trabajar como traductora del idioma q’eqchi en una de las audiencias del caso de Rubelpec en un juzgado de ese departamento.

Varios agentes de la PNC se acercaron a ella, y le indicaron que debía ser trasladada a la Comisaría, esta acción policial la tomó por sorpresa, pues cinco minutos antes estuvo en los tribunales haciendo una traducción en el juzgado, no fue notificada de ninguna denuncia, ni tampoco fue citada por el Juzgado de Primera Instancia Penal, y además no le notificaron por escrito que tenía una orden de aprehensión en su contra.

A las 14:00 horas fue trasladada de la Comisaría de la PNC al Juzgado de Paz de Puerto Barrios, estuvo a la espera de que el juez le indicara los motivos de su detención, fue a las 14:30 horas que el juez le dio a conocer el motivo de la aprehensión, minutos después fue trasladada al Centro Penitenciario de Puerto Barrios y el próximo viernes 19 de enero tiene programada la audiencia de primera declaración.

Varios comunitarios de Livingston fueron denunciados por la entidad LISBAL Sociedad Anónima, supuesta propietaria de la finca Isabel en Livingston, Izabal. El representante legal de esta entidad es Miguel Ángel Alvarado Cruz, quien promovió la denuncia en contra de María Magdalena y otros dos comunitarios de la comunidad Chabil’ Ch’och’.

En el Ministerio Público (MP) de ese departamento, el fiscal Gilberto Bernal Oliva, fue el encargado de solicitar al juzgado de Primera Instancia Penal, presidido por el juez Edgar Aníbal Arteaga López, que se emitieran las órdenes de aprehensión en contra de María Magdalena Cuc Choc, Luis Xol Caal, Antonio Asp Pop, por los delitos Usurpación Agravada, Amenazas y Detención ilegal.

La denuncia en el MP fue elaborada desde el 17 de enero del 2017, el 25 de enero de ese mismo año, el juez Aníbal Arteaga López ordenó las aprehensiones, además del desalojo de la comunidad.

María Magdalena Cuc Choc, una defensora q’eqchi´ de la tierra

María Magdalena es madre de 4 hijos, maestra de educación primaria y se desempeña como traductora de personas maya q’eqchi´ en los juzgados de Puerto Barrios en casos de justicia.

Es hermana de Angélica Choc, defensora del territorio y esposa del profesor Adolfo Ich Chamán, autoridad comunitaria que fue asesinado en 2009 por el coronel Mynor Padilla jefe de seguridad de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, María Magdalena es de la comunidad La Unión y presenció los ataques que sufrió la comunidad, resultado de esto fue el asesinato del profesor Adolfo Ich.

También acompañó el caso de las once mujeres maya q’eqchi´ violadas durante los desalojos del 2011 por fuerzas de seguridad del Estado, policía y ejército. El desalojo fue promovido por la empresa CGN – HUDBAY MINERALS INC. Y HMI NICKEL INC.

En noviembre y diciembre estuvo acompañando la detención arbitraria de Jerson Antonio Xitumul Morales, corresponsal para Izabal de Prensa Comunitaria, ella junto a Angélica Choc se solidarizaron con los dos periodistas criminalizados por la empresa CGN Pronico, también con los pescadores artesanales, Angélica Choc manifestó que la justicia en Izabal está de lado de los ricos y en contra de los pueblos indígenas.

La disputa por la tierra en Livingston, Izabal

En Izabal, especialmente en el municipio de Livingston del caribe guatemalteco, hay una disputa por la propiedad de la tierra, por un lado las comunidades maya q’eqchi´ reclaman el derecho a recuperar la tierra que históricamente han habitado y por el otro lado, ex funcionarios públicos del gobierno del Partido Patriota (PP), como el ex ministro Alejandro Sinibaldi Aparicio, el mismo ex presidente Otto Pérez Molina y uno de sus financistas Rodrigo Lainfiesta Rimola buscan quedarse con la finca Isabel.

En la comunidad Chab’il Ch’och’ exigen al Estado que esta propiedad sea investigada y se reconozca a la comunidad como la propietaria, recientemente la gente denunció que la entidad LISBAL Sociedad Anónima, apareció como supuesta propietaria de la finca Isabel, pero los comunitarios saben que es una disputa por la tierra, y denunciaron que detrás de todo esto hay varios personajes como un ex presidente, un ex ministro y un financista del Partido Patriota.

Para conocer que está ocurriendo con la finca Isabel en la comunidad Chab’il Ch’och’ lea:

CHOCÓN MACHACAS: SINIBALDI Y EL PUEBLO Q’EQCHI QUE LUCHA POR LA RECUPERACIÓN DE LA TIERRA PARTE I

PUEBLO Q´EQCHI´, SU LUCHA POR LA RECUPERACIÓN DE LA TIERRA PARTE II

![]()

![]()