Perú

Perú: rondas por la memoria contra políticas de matar, estigmatizar, olvidar

Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero.

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade).

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos.

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

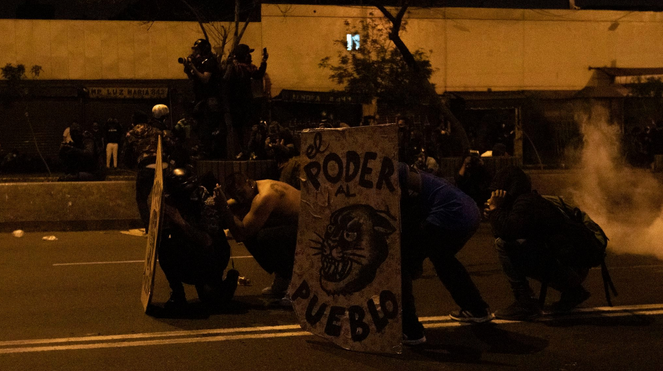

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

(Continuar leyendo…)Perú: amnistía para violaciones de derechos humanos; búsqueda de desaparecidos continúa

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

Fotos por Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep)

El Congreso del Perú aprobó una norma que anula las sentencias y los procesos contra agentes estatales por delitos cometidos en el período de guerra insurgente-contrainsurgente, entre los años 1980 y 2000. Mientras tanto, se siguen encontrando restos de desaparecidos en bases militares.

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada, el 11 de junio, con el apoyo de los partidos políticos conservadores y de ultraderecha, vinculados a las instituciones armadas y partícipes del terrorismo de Estado.

El dictamen elimina la responsabilidad penal de miembros de las fuerzas del orden por violaciones a los derechos humanos. Entre estas, masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones de menores de edad, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

“Se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de 80 años miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa, que cuenten con sentencia firme o en trámite, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, por delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni corrupción de funcionarios”, establece la ley.

(Continuar leyendo…)