Latinoamérica

A seis años de su prohibición, organizaciones alertan reactivación de minería en El Salvador

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Protesta antiminera en El Salvador. Organizaciones rechazan la criminalización de líderes comunitarios por su destacada lucha contra la industria extractiva en el norte del país centroamericano.

Los últimos días de marzo marcaron el sexto aniversario de la prohibición de la minería metálica en El Salvador. Pese a la celebración, organizaciones sociales y ambientales exigen mantener la proscripción de la industria extractiva ante acciones del gobierno de Nayib Bukele que muestran señales para su reactivación.

La Mesa Frente a la Minería Metálica es una de las organizaciones que denunciaron que la actual administración pretende reactivar la minería de oro y plata, lo cual pone en riesgo al río Lempa, el principal afluente del país, en cuya cuenca se ubican los principales proyectos mineros.

Mediante pronunciamiento, la Mesa exigió al presidente y a la Asamblea Legislativa a “descartar cualquier intención de reforma, derogación o implementación de leyes paralelas que la contradigan”, en referencia a la reglamentación que convirtió a El Salvador, en 2017, en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera en su territorio. En aquel momento, la nación centroamericana argumentó que la minería es inviable debido a condiciones como su estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave crisis hídrica.

En conferencia de prensa, los ambientalistas señalaron que se encuentran en alerta debido a las amenazas de reactivación de la minería, debido a que el actual gobierno está recibiendo presiones de las empresas internacionales para darle apertura nuevamente a dicha industria, pese a que “las condiciones ambientales que hacían inviable la minería, ahora son aún más graves que cuando se aprobó la ley”.

Golpe a organización antiminera

Más de 50 organizaciones se adhirieron a la exigencia de mantener la prohibición de la industria extractiva. Una de las firmantes es la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), cuyo director ejecutivo, Antonio Pacheco, se encuentra detenido desde enero de este año, junto a otros cuatro activistas antimineros, tras alertar sobre el posible retorno de la minería al país centroamericano.

Por ello, las organizaciones demandaron “el cese de la persecución contra líderes comunitarios y que el aparato judicial no sea utilizado para criminalizar a defensores ambientales, sobre todo cuando a ellos el país les debe el estar a salvo de los graves daños de la minería metálica”.

Los activistas detenidos forman parte de la comunidad de Santa Marta en el departamento de Cabañas, cuya región, al norte del país, se encuentra en la mira de empresas mineras para extraer oro y plata.

Fue en el periodo de 2000 al año 2017, cuando empresas canadienses y australianas mantuvieron acciones para implementar la minería, en oposición a las comunidades de la región.

Con la detención de los líderes comunitarios, a principios del 2023, las comunidades acusan irregularidades en el proceso judicial. Señalan que fueron acusados, sin pruebas, de un crimen supuestamente cometido en el marco del conflicto armado hace 30 años, ignorando procesos jurídicos establecidos y violando la Ley de Reconciliación Nacional. Resalta que los detenidos tienen una larga historia de lucha antiminera en Cabañas, por lo que las organizaciones denuncian que la motivación real del gobierno es debilitar la resistencia minera en la zona.

Amenaza latente

De acuerdo a los ambientalistas, existen más de 50 proyectos mineros que amenazan con contaminar el río Lempa, el cual abastece de agua a más de 3 millones de salvadoreños.

Debido a esta cantidad de proyectos y las iniciativas del presidente Bukele, quien promueve la inversión en infraestructura como el Tren y el Aeropuerto del Pacífico, así como la ciudad Bitcoin, las organizaciones señalan diversas acciones gubernamentales que indican el regreso de la minería.

Por ejemplo, indican que, en mayo de 2021, El Salvador se hizo miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, una red de 77 países que promueve la minería metálica en el mundo.

Para octubre del mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley, creando la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas con el mandato de fomentar la minería en el país. Además, el presupuesto del país para este año incluye $4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar” la ley que prohíbe la minería metálica.

Pendientes

En conferencia de prensa, miembros de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica pidieron al Estado retomar el estudio de un proyecto de ley para sustituir al actual reglamento para garantizar la prohibición de la minería metálica en el país centroamericano.

Ariela González, integrante de la Mesa, sostuvo que, a seis años de la creación de la Ley de Prohibición Contra la Minería Metálica, muy poco se ha avanzado en reducir los daños al ecosistema que dejaron las empresas mineras. Por ello, la ambientalista pidió al Estado salvadoreño cumplir con obligaciones pendientes, como ejecutar los cierres técnicos de minas en abandono y procesos de remediación ambiental además de que se prohíba la minería artesanal.

“Que se tome en cuenta la propuesta para un nuevo reglamento de la Ley de Prohibición Contra la Minería Metálica propuesta en noviembre de 2022 por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador para evitar la contaminación del agua y que esta siga ocurriendo, así como contrarrestar la posibilidad de que surjan más drenajes ácidos en minas”, dijo González.

Los ambientalistas también pidieron a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar una reforma a la Constitución de la República para prohibir la minería metálica en todas sus modalidades y que se implemente la Ley General de Recursos Hídricos para suscribir convenios internacionales para detener la contaminación del río Lempa.

El pasado 4 de marzo, más de 400 líderes de comunidades de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Libertad, La Paz y otros departamentos convergieron en el Encuentro Nacional frente las Nuevas Amenazas de la Minería Metálica en El Salvador para protestar contra la represión en Cabañas y para seguir posicionándose en contra de la minería metálica en todo el país.

Un aeropuerto sobre manglares, apuesta de El Salvador para desarrollo regional

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Un campesino nos guía hacia la región de manglares en el pacífico centroamericano donde se realizan las obras para erigir un aeropuerto. Foto: Juliana Bittencourt

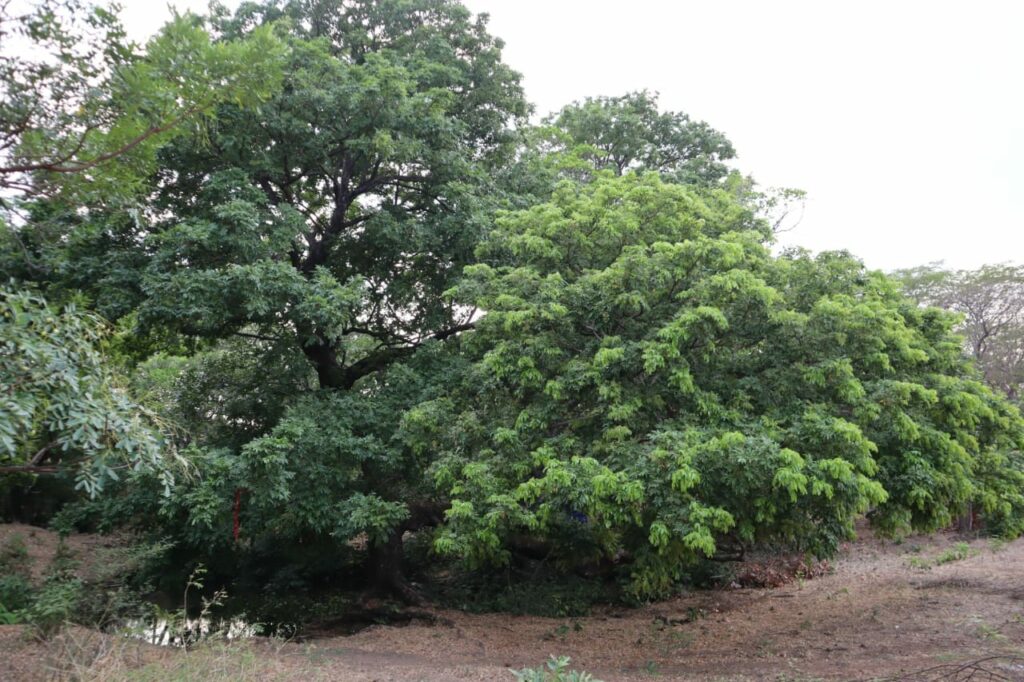

Don Elmer, campesino de 63 años, se siente feliz. “Yo me alegro cuando llegan a cantarme”, comparte el agricultor sobre el trinar de los pájaros al interior del bosque, en la zona de influencia del manglar de El Tamarindo, un Área Natural Protegida (ANP) en la costa pacífico de El Salvador.

“Si hacen el aeropuerto, todas estas aves, ¿para dónde van a agarrar?”, lamenta Don Elmer, quien hace parte de las 57 familias en la comunidad de Flor de Mangle, municipio de Conchagua, que están siendo desplazadas para la implementación del megaproyecto del Aeropuerto Internacional del Pacífico.

Según denuncias de las y los habitantes consultados por el equipo de este reportaje, desde el 8 de febrero del 2023, personal que se presentó como parte de la empresa guatemalteca Rodio Swissboring, contratada por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), inició labores en las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, con el argumento de realizar un estudio de suelo en la zona y avanzar en la construcción la nueva terminal aérea.

Los testimonios refieren que los trabajadores ingresaron con maquinaria y equipo en las parcelas agrícolas y de vivienda, “sin la autorización por parte de los propietarios u orden judicial para ello”, enfatizan mediante denuncia pública. Las y los pobladores señalan que efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil se movilizan para brindar seguridad a la maquinaria pesada de la empresa.

Los trabajadores perforaron y excavaron los suelos, formando zanjas con dimensiones de hasta 40 metros de ancho, 60 metros de largo y con una profundidad mayor a nueve metros. “En el caso de una de las parcelas la zanja llega a abarcar casi la totalidad del área, esta misma parcela se encuentra a menos de un kilómetro del manglar del estero El Tamarindo”, refiere la denuncia.

Los campesinos señalan que, al finalizar las labores en las parcelas invadidas, los trabajadores se retiraron, dejando inutilizable el área para la agricultura y creando condiciones de riesgo, tanto para personas como para el pastoreo de ganado de las familias campesinas.

En marzo, el medio salvadoreño MalaYerba evidenció el inicio de las obras del nuevo aeropuerto, pese a que aún no se contaba con el permiso ambiental requerido por la normatividad vigente. En reportaje, destacan la conducta del director de la CEPA quien, el 8 de febrero y mediante televisión nacional, mintió al asegurar que ya se contaban con los permisos, aún cuando el medio constató que la resolución de licencia solo fue disponibilizada por las autoridades ambientales hasta el 22 de marzo.

“No solo Flor de Mangle va a ser afectada. Aquí tenemos a Condadillo, tenemos al Llano Los Patos, se va una parte de El Carrizal y también de El Embarcadero”, sentencia Don Elmer con amargura mientras enlista las poblaciones amenazadas, no solo por la infraestructura aeroportuaria, sino por lo que desencadenará el desarrollo de esta zona económica especial que contempla complejos turísticos, industriales y comerciales.

Polo de desarrollo

El equipo de este reportaje recorrió el territorio de Condadillo, municipio de La Unión, en el departamento del mismo nombre, región en la mira del gobierno salvadoreño para transformar al oriente del país en un “polo de desarrollo”.

Para consolidarlo, además de la nueva terminal aérea, existen otros planes en andamiento: sobresalen la denominada Ciudad Bitcoin, el Tren del Pacífico y la modernización de puertos en la franja costera pacífico, desde Acajutla hasta La Unión; megaproyectos de infraestructura que hacen parte del Plan Cuscatlán, propuesta de gobierno presentada por Nayib Bukele durante las elecciones presidenciales de 2019, pero que se remontan a gobiernos anteriores.

“Es una Zona Económica Especial (ZEE), es la privatización de los territorios. El gobierno anterior ya había lanzado el proyecto de ley, el 19 de julio del año 2018, para su establecimiento”, señala el profesor en agroecología, José Ángel Flores, integrante de la Asociación Intercomunal de Intipucá, perteneciente a la Red de Comunidades Vida Digna, estructura que articula a comunidades del oriente de El Salvador amenazadas por megaproyectos,

En aquel momento, se difundió un acuerdo entre el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con China, el cual pretendía intervenir 2,800 kilómetros cuadrados para el desarrollo de la ZEE, entre el puerto La Libertad, en el cauce del río Lempa, hasta el puerto de La Unión, en el geoestratégico Golfo de Fonseca.

Previamente, desde 2014, el gobierno progresista del FMLN contemplaba la construcción del Aeropuerto Internacional El Jagüey, proyecto renombrado y puesto en marcha actualmente por Bukele en los mismos territorios del pacífico centroamericano.

Sin defensa

Mientras transitamos por el bosque, nos percatamos de un patrón de señalización; pintura naranja cubre los troncos de los árboles. Santos Cruz, campesino de la región, comenta que son las huellas de un censo peculiar en el cual, durante días, trabajadores de CEPA y del Ministerio de Obra Pública midieron y evaluaron el sitio para la construcción del aeropuerto.

Desde los primeros meses de 2022, habitantes de Condadillo percibieron una mayor actividad de parte de trabajadores del Estado, quienes además de tomar medidas de los terrenos, fotografiaban las viviendas y parcelas de las y los campesinos. A ellos se fue sumando la presencia de contingentes militares y policías, que se normalizaron a partir del mes de marzo, cuando se declaró el régimen de excepción en todo el país, justificado por el alza de homicidios y el incremento de la violencia adjudicada a las pandillas.

La situación de las y los habitantes se agrava dado que diversas comunidades no poseen escrituras. Tampoco cuentan con la regularización en la tenencia de la tierra. Flores destaca que ello “genera que puedan ser despojadas en cualquier momento”, resalta el profesor, quien nos acompaña en el recorrido por las comunidades afectadas, mientras subraya que se ha violentado el derecho a contar con información oportuna y la falta de consulta a las poblaciones.

Leyes a modo

Mientras visitamos el bosque de manglar en la zona de influencia del proyecto del aeropuerto, Flores contextualiza sobre el proceder del poder legislativo e instituciones medioambientales, y enfatiza su subordinación al presidente Bukele, lo cual le ha facilitado la imposición de sus megaproyectos.

Para ejemplificarlo menciona la aprobación, el 24 de noviembre del 2021, de la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales. En dicha normativa se establece el mecanismo para la expropiación de propiedades por “causa de utilidad pública o de interés social”, ley aprobada solo tres días después del anuncio, por parte del propio Bukele, de la construcción del megaemprendimiento que abarca la llamada Ciudad Bitcoin.

Acorde al profesor, la ley omite la etapa de conciliación, es decir, no existe un espacio de diálogo, “mientras arranca el proceso, el Estado salvadoreño puede ir construyendo e instalando los megaproyectos hasta que salga una resolución. La población queda despojada y no tiene ningún tipo de entidad estatal a la cual puede acudir”, sostiene Flores.

Él afirma que las leyes aprobadas tienen como objetivo la facilitación para establecer megaproyectos de inversión. De esta manera, la Asamblea Legislativa también aprobó la Ley para la construcción, administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico y la Ley de régimen especial para la simplificación de trámites y actos administrativos relativos al Tren del Pacífico. Ambas normativas han recibido críticas debido a que permiten que tanto el tren como el aeropuerto no se rijan por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, quedando totalmente fuera de controles de transparencia.

Por su parte, don Elmer expresa preocupación ante la incertidumbre sobre sus terrenos en Flor de Mangle. Reclama sobre las constantes visitas de funcionarios, quienes presionan a los campesinos en el marco de un proceso de expropiación. Tanto habitantes de esta comunidad, como de Condadillo, han denunciado públicamente presiones de CEPA para vender sus terrenos a precios que ellos consideran injustos, lo que ha llevado a rechazar la firma del avalúo; aunque el campesino asevera que algunas familias han terminado cediendo por miedo.

Ante el aumento en las amenazas, en octubre del 2022, los campesinos rechazaron públicamente las negociaciones con la CEPA. Representantes de las dos comunidades señalaron que la institución valoró sus terrenos por un monto de 8,000 dólares por manzana (0.70 hectáreas), cuando ellos consideran que el valor real es mayor.

Santos Cruz, agricultor con terrenos en la zona, acusó que funcionarios de CEPA les han visitado para dar un ultimátum a los propietarios. “Si usted no firma, es posible que se quede sin nada”, refirió el campesino sobre el trato de los trabajadores del Estado. “Nosotros los agricultores, la gente pobre del país, estamos sufriendo cuántas cosas por megaproyectos que trae el gobierno. ¿Por qué no lleva ese aeropuerto a otro lado? El país no necesita dos aeropuertos”, reclamó el campesino al sostener que con la implementación del proyecto decenas de familias quedarían sin fuentes de trabajo.

Aeropuerto “verde”

Según el Plan Cuscatlán, eje rector del gobierno de Bukele, la construcción del Aeropuerto del Pacífico representa la consolidación de la primera terminal aérea “verde” de Centroamérica. Para ello, asegura que su implementación se basará en los estándares de certificación Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental (LEED, por sus siglas en inglés) del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos, “protegiendo el área de influencia y estableciendo nuevas legislaciones para el desarrollo ecoturístico en la región”.

El Aeropuerto Internacional del Pacífico, con una inversión aproximada de 300 millones de dólares, pretende abarcar una superficie de casi 20 mil metros cuadrados. Pese a que CEPA aún no define si será administrado por el Estado o por un ente público-privado, los estudios de factibilidad corrieron a cargo de UDP CONSORCIO PEYCO–ALBEN 4000, propiedad de Grupo SEG, de capital español.

Acorde a las proyecciones de CEPA, el aeropuerto traerá “polos de desarrollo (económicos)” para la zona oriental y generará empleos para los habitantes. Federico Anliker, presidente de la Comisión, asegura que la nueva terminal aérea se convertirá en una “aerotrópolis”, una ciudad de industrias, hostelería, centros resort y maquilas tecnológicas.

Contrario a las promesas de desarrollo sustentable, el estudio de impacto ambiental remarca que la construcción de la terminal aérea representa una amenaza para más de 44 especies de aves que habitan en el manglar El Tamarindo.

“El impacto incluye la destrucción de sitios de anidación, obstaculización del flujo de aves migratorias y la muerte de especies y ejemplares de aves que están en peligro o amenaza de extinción, como la Lora de Nuca Amarilla, Catalnica, Chocoyo y Siete Colores”, refiere sobre el peligro que se cierne contra la fauna, donde otras especies, como mamíferos y reptiles que habitan el manglar y su zona de influencia, también serán afectadas.

De acuerdo a datos del MARN, El Salvador cuenta con 13 ecosistemas de manglar a lo largo de la costa pacífico, cuya superficie se ha reducido en un 60% durante las últimas seis décadas. La construcción del Aeropuerto del Pacífico representaría un avance en la disminución de los manglares de la región, afectando a las poblaciones que viven de la pesca y extracción de otras especies marinas para su subsistencia.

A pesar de las afectaciones, el medio de investigación GatoEncerrado develó, mediante reportaje difundido a finales del 2022, que el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López Larreynaga, promovió directrices menos restrictivas para facilitar la construcción del Aeropuerto del Pacifico, a pesar de que, desde septiembre de 2021, técnicos de la institución calificaron el proyecto como “inviable ambientalmente” por afectar una ANP y alterar los manglares de la zona de La Unión.

Según justificó el ministro Larreynaga, la implementación de nuevas directrices obedeció a que al menos 53 proyectos de inversión no habían sido ejecutados en los siete municipios de la franja costera debido a que las reglamentaciones ambientales obstaculizaban las obras. Por ello, la institución flexibilizó las normativas con el objetivo de habilitar los territorios de la costa, catalogados anteriormente como de “máxima protección”, para albergar la construcción de megaemprendimientos de infraestructura.

Integración para el despojo

Pese a la narrativa difundida por el presidente Bukele, para el profesor Flores, las noticias de estos megaproyectos no tienen absolutamente nada de novedosos.

“Es algo que viene desde la época de la Alianza para el Progreso”, refiere sobre la larga historia de integración, impulsada por EEUU, con la región Centroamericana desde la segunda mitad del siglo pasado mediante acuerdos que fueron promovidos por ese país “para garantizar la política económica de Norteamérica”.

El agroecólogo enfatiza el componente logístico mediante el cual está justificada la existencia del Aeropuerto del Pacífico, así como el tren y otros megaproyectos que buscan consolidar infraestructura clave, mediante el uso de recursos públicos, para el funcionamiento e interés de los grandes capitales trasnacionales.

“Se amarra a toda una lógica más regional. En este caso viene desde el Tren Maya en México, luego su extensión en Guatemala (en referencia al proyecto del Tren Bicentenario que conectará la frontera con Chiapas, México hacia Puerto Barrios, en la costa atlántica) y luego continúa con el Tren del Pacífico en El Salvador (…) toda esta lógica es la extracción de los recursos naturales de los pocos ecosistemas naturales que quedan en Latinoamérica para la transformación de mercancías”.

Flores remarca la injerencia histórica de los EEUU en El Salvador, quien ha implementado diversas estrategias para la profundización del neoliberalismo. Desde la creación de la zona de libre comercio concretada con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, así como los mas recientes programas de cooperación como FOMILENIO II, el cual concretó infraestructura carretera vital para el posterior desarrollo del litoral pacífico.

“Han funcionado para configurar al país como un pequeño corredor logístico donde el objetivo sea el ensamblaje, el almacenamiento, la distribución y la comercialización de mercancías, a un costo sumamente barato, sin la prudencia de evitar la depredación del medio ambiente”, sostiene el profesor.