(Español) Minera Cuzcatlán: Con licencia para contaminar

Por : Santiago Navarro F. y Renata Bessi

Aquino Pedro Máximo recuerda muy bien la madrugada del 8 de octubre de 2018, cuando se soltó un aguacero torrencial. Él es un campesino zapoteca de la comunidad Magdalena Ocotlán, Oaxaca, en el sur de México. Aquella noche, sobre los techos de lámina de las casas se entonaba un ruido ensordecedor. A muy tempranas horas de la mañana, como es su costumbre, agarró su machete y se dispuso a comenzar la jornada en sus cultivos, junto a otros campesinos. Los tomó por sorpresa que el arroyo El Coyote estaba teñido de un material grisáceo. “Parecía cemento”, recuerda Aquino.

Más de cuatro kilómetros del arroyo se habían cubierto de este lodo gris. El agua, que los campesinos utilizan para uso agrícola y pecuario, era completamente grisácea; la vegetación y el suelo a su alrededor también. La masa lodosa se había esparcido en el paraje conocido como “La Ciénega”, en el municipio de Magdalena Ocotlán, donde se encuentra un retén de agua que sirve para pastoreo de animales y un pozo de agua potable. También fueron afectadas las comunidades zapotecas San Pedro Apóstol, San Felipe Apóstol, San Matías Chilazoa y Tejas de Morelos.

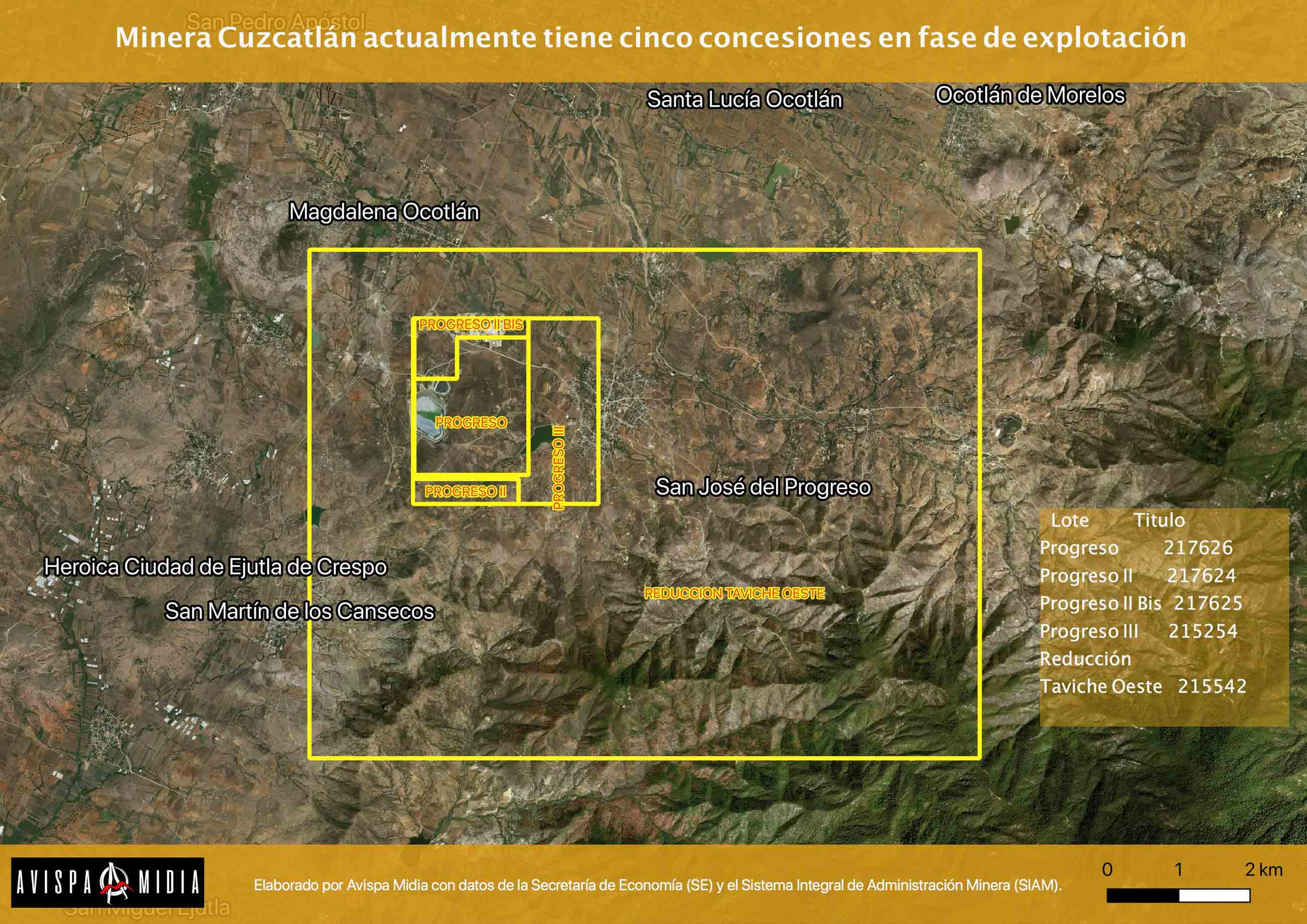

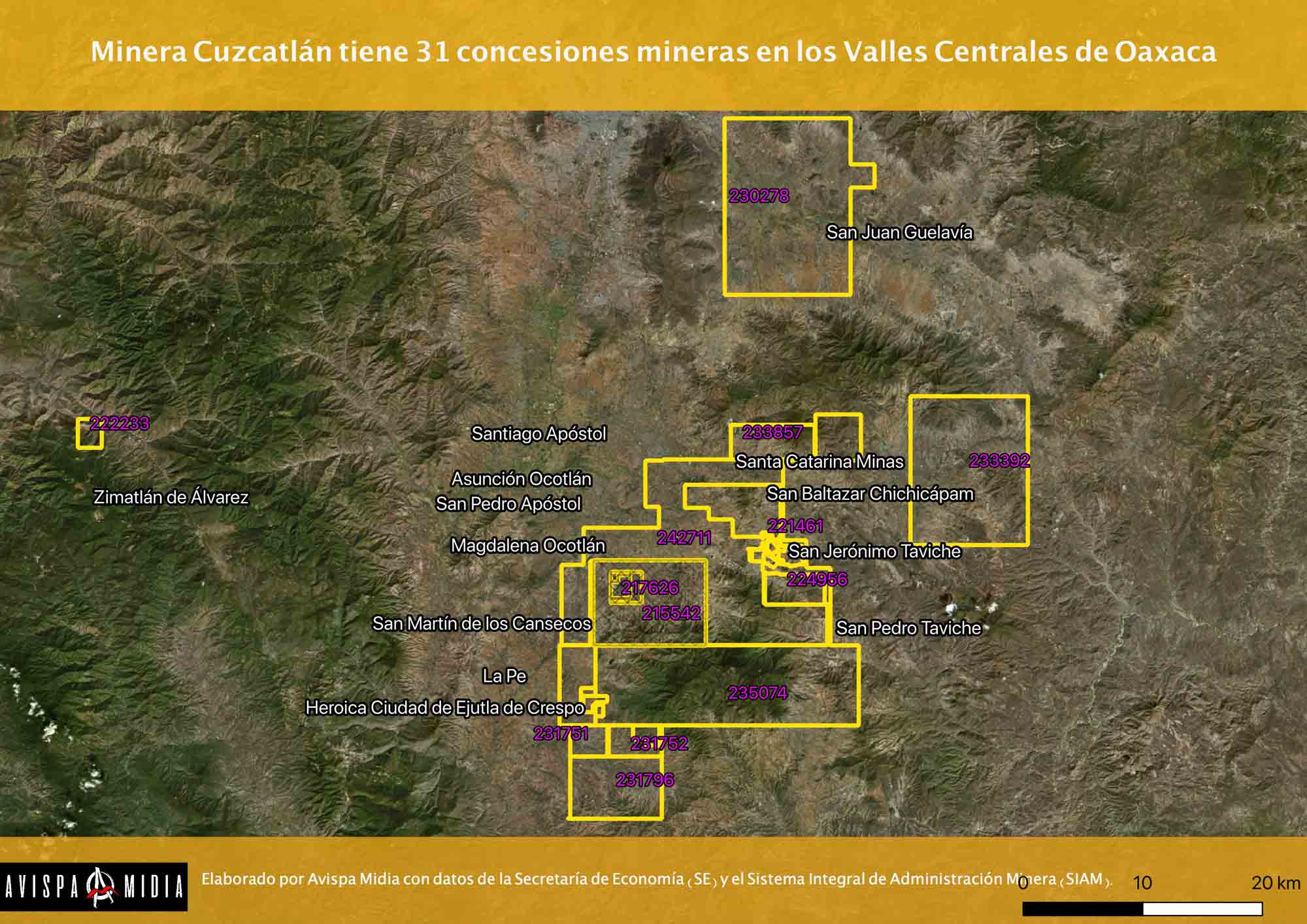

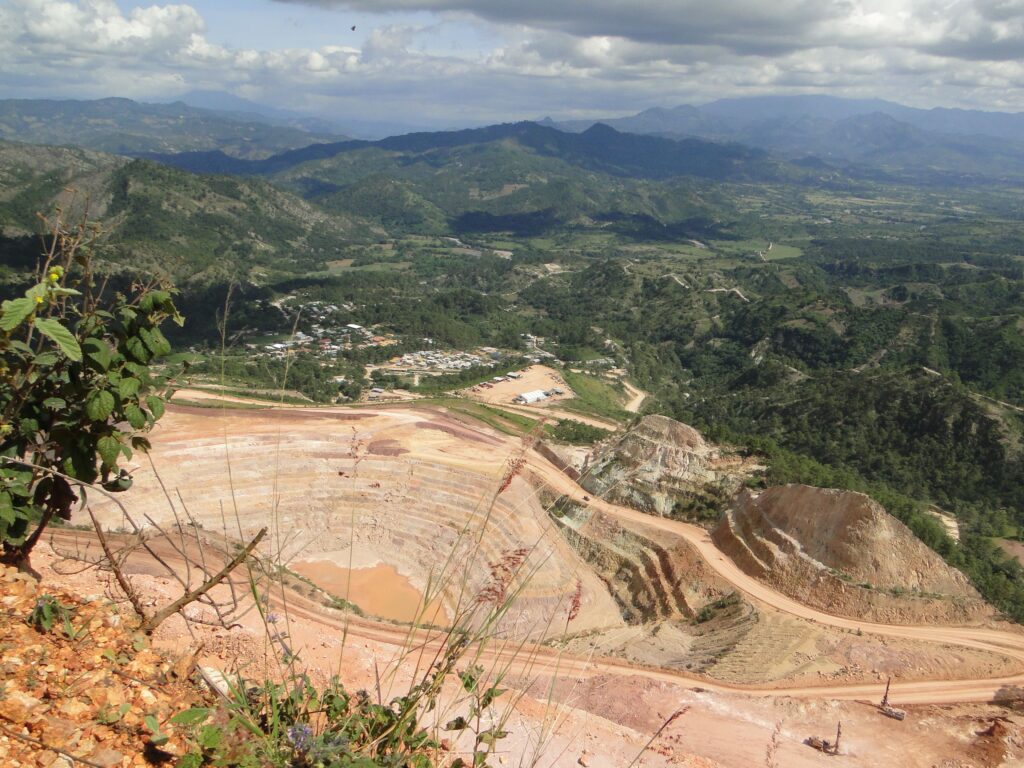

Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, es la sexta mayor productora de plata en México, aunque también produce oro en menor medida. Hasta el año 2020, había perforado más de 300 kilómetros de túneles excavados en el subsuelo de las cinco concesiones que actualmente explota, pero tiene en su poder 26 concesiones más que forman un corredor minero de oro y plata que abarca un área de 64 mil hectáreas.

El lodo que contaminó el arroyo El Coyote era una mezcla del agua de lluvia con los desechos del proceso minero, mejor conocidos como jales o relaves. Normalmente, desde lejos se pueden observar estos residuos dentro de las instalaciones de la empresa porque forman un monte de color gris; son los llamados jales secos, que tienen forma de polvo fino que parece cemento. Los desechos también están concentrados en forma líquida en una gran presa. La Minera Cuzcatlán sostiene que esos jales no representan peligrosidad alguna para la salud y el ambiente, a pesar de que son resultado de un proceso en el cual se utiliza una gama de productos químicos tóxicos.

Montículos de jales secos de Compañía Minera Cuzcatlán, ubicado a escasos 800 metros de la comunidad de Magdalena Ocotlán. Foto por Santiago Navarro F.

Según la Minera Cuzcatlán, aquel 8 de octubre la tormenta rebasó la capacidad de la pileta hecha para captar parte del agua de lluvia y los escurrimientos del depósito de jales secos, la cual tiene una dimensión de casi tres piscinas olímpicas. En la pileta, esta sustancia después es bombeada para la presa de jales líquidos de mayor dimensión. “Los dos equipos de bombeo que se tiene en dicha pileta no fueron suficientes para bombear estas aguas a la presa de jales, lo que ocasionó que estas aguas se desbordaran”, justificó la empresa, según consta en el expediente de este caso, al cual tuvo acceso el equipo de esta investigación.

A partir del derrame se desató una intensa controversia sobre si los jales habían contaminado o no el suelo y el agua de las comunidades. Por un lado, la empresa defendió públicamente, desde el inicio, que sus jales no eran contaminantes y que, por lo tanto, no había contaminación; por otro, las comunidades denunciaron que su territorio había sido afectado seriamente.

Los primeros informes oficiales registraron que la Minera Cuzcatlán “arrojó contaminantes” en el arroyo El Coyote, “ocasionando daños ambientales”. Los primeros análisis de un laboratorio británico de prestigio internacional también identificaron contaminación del suelo afectado por el derrame. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la empresa relegaron estos primeros informes que apuntaban contaminación en el agua y el suelo.

Vecina de Magdalena Ocotlán pide (en 2020) a los funcionarios de Semanart que retomen el caso.

Instalaciones superficiales de Compañía Minera Cuzcatlán.

El agua sí estaba contaminada

Luz María Méndez Rodríguez es madre de familia y vecina de Magdalena Ocotlán, la comunidad más afectada por el derrame. Narra los días que siguieron al desastre ocurrido en 2018. “Comenzaron a morir algunos de nuestros animales. Los niños y personas mayores comenzaron a tener dolores de estómago, diarrea, alergias en la piel. Nos dijeron que había un brote de hepatitis. Nunca habíamos vivido una situación así”, cuenta María, quien también es regidora de hacienda de la comunidad.

Justamente porque el lodo gris llegó hasta las proximidades del pozo de agua potable de la comunidad, la regidora de ecología de Magdalena Ocotlán, Oliva Odelia Aquino Sánchez, relata que, por iniciativa propia, la gente dejó de utilizar el agua del pozo, pero eso duró poco tiempo. “Todo mundo se preocupó y entonces empezamos a comprar agua (embotellada); muchos solo aguantaron unas semanas, después volvieron a tomar de esa agua contaminada, porque está cabrón, apenas hay dinero para comer”.

La incapacidad para poder comprar más de un botellón de agua de 20 litros a la semana, que ronda el valor de un dólar (20 pesos mexicanos) se debe principalmente a que cada campesino depende de su cosecha y por lo regular no recibe un sueldo fijo. El 73% de la población de Magdalena Ocotlán vive en la pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2015, y casi una cuarta parte de la población vive en pobreza extrema, de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Bienestar en 2021.

El abogado que asesora a las comunidades, José Pablo Antonio, explica que los marcos internacionales plantean que, hasta que se resuelva la situación, las autoridades deben decretar medidas preventivas, además de brindar información a las comunidades. “Debieron haber suspendido el uso de agua de la población y garantizado su abastecimiento con otras fuentes hasta que se solucionara por completo la situación. Pero aquí eso no ha pasado”, sostiene.

Dos días después del derrame, mientras las comunidades vivían en la incertidumbre por lo que estaba pasando, las autoridades ambientales realizaron una inspección en las áreas afectadas. La Conagua fue responsable de analizar el agua; la Profepa, el suelo. Se abrió un expediente en cada instancia.

De parte de Conagua llegaron funcionarios y personal del Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Pacífico Sur. Constataron que el derrame venía de la “pila que recolecta las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos que se depositan y almacenan en un terreno que se localiza en un nivel más arriba de la pila. La conducción de estas escorrentías hacia la pila se realiza mediante un canal”, detallaron los funcionarios en su acta .

En el momento en que los técnicos de Conagua realizaban su exploración, volvió a llover y pudieron presenciar un nuevo derrame. Según los funcionarios, con la lluvia, el canal que conduce las escorrentías hacia la pileta no soportó la cantidad de agua de la lluvia mezclada con jales y el bordo del canal se rompió. “Estas aguas, con el deslave del suelo y sedimentos de los jales secos, se observa de un color grisáceo, fluye hacia un camino que se dirige hacia el arroyo el Coyote donde estas escorrentías llegan y se mezclan con la corriente de aguas nacionales”, detallaron en su informe.

Al final, cuando la tormenta había dado una pequeña tregua, el personal del laboratorio de Conagua tomó las muestras “justo en el sitio que ocupa el canal que recolectan los escurrimientos del deslave de tierra y sedimentos de los jales secos”, describen en sus registros. En la misma visita de inspección, tomaron muestras del arroyo El Coyote.

Los resultados de estos muestreos fueron analizados por dos laboratorios: el mismo Regional Pacífico Sur que los colectó y el Laboratorio Nacional de Referencia de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica, ambos pertenecientes a Conagua.

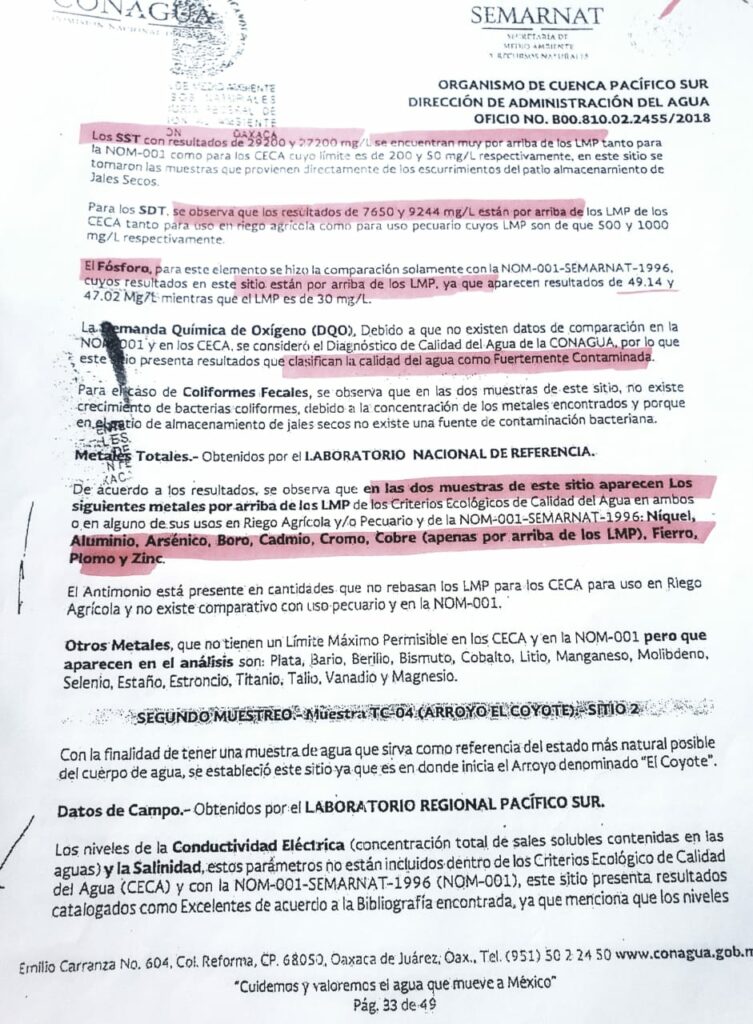

Se identificaron metales pesados por arriba de lo que permite la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (CECA) de 1989, para uso pecuario y riego agrícola. En el arroyo El Coyote, se encontró que el hierro rebasó hasta 1845.8% los límites permisibles; el aluminio, hasta 955.12%, y el plomo en 167%.

“Las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos, no cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en la norma oficial mexicana NOM-001-Semarnat-1996 y también rebasaron los niveles máximos establecidos en los CECA publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 1989, que califican los cuerpos de agua para Riego Agrícola y para Uso Pecuario, en los parámetros de pH, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Química de Oxígeno (DQO), (…) por lo que hace a los metales pesados rebasan los límites máximos permisibles de Aluminio, Fierro y el Plomo, contaminando el arroyo El Coyote”, consta el oficio No. BOO.810.02.2455/2018 de la autoridad del agua.

Conagua también afirmaba que hubo “daño ambiental” y hacía la advertencia de que las aguas no debían ser usadas para uso agrícola y pecuario. “Al existir estos contaminantes en el Arroyo, las escorrentías de aguas nacionales que fluyen por el cauce de dicho arroyo no pueden ser utilizadas para estos usos”, se lee en el documento.

Contaminación encontrada en los jales de Minera Cuzcatlán.

Sin embargo, esos primeros diagnósticos de la autoridad ambiental que señalaban contaminación fueron cambiando con base en nuevos análisis realizados por las consultoras y laboratorios pagados por la Minera Cuzcatlán.

Un momento clave fue el 27 de noviembre de 2018, cuando Conagua notificó a Minera Cuzcatlán que había abierto un “procedimiento administrativo” sobre el caso del derrame con las primeras muestras realizadas por los laboratorios de Conagua. En este documento la autoridad informaba que, de acuerdo con sus estudios, el arroyo El Coyote había sido contaminado con el derrame y, por lo tanto, se determinó la implementación de tres medidas urgentes que la empresa debería realizar. Dos de ellas, para mejorar sus instalaciones, fueron cumplidas.

Sobre este par de medidas, en entrevista por escrito para el equipo de esta investigación, Cristina Rodríguez, subdirectora de Sostenibilidad de Compañía Minera Cuzcatlán informó que se duplicó “el espacio de la pileta de recolección de agua de nuestro depósito de jales secos, pasando de 7,000 m3 a 14,000 m3 y quintuplicando su capacidad de bombeo para prevenir escurrimientos en época de lluvias. Asimismo, construimos una pileta de colección de emergencia, con una capacidad total de 23,000 m3”.

La tercera medida era que la empresa presentara un programa de remediación, donde Minera Cuzcatlán evaluara los riesgos de sus jales en el ambiente y en la salud de las comunidades afectadas, para determinar las acciones de remediación. Es decir, Conagua dio a la empresa la oportunidad de presentar un nuevo análisis del área afectada, lo que abrió la posibilidad para que Minera Cuzcatlán pudiera presentar nuevos estudios del agua para caracterizar la contaminación.

La empresa presentó el documento Programa de actividades para las acciones tendientes a la remediación del Arroyo el Coyote. La primera acción de este programa preveía la realización de nuevos muestreos de agua, con el objetivo de “determinar la afectación (…) y, en su caso, formular el programa de remediación correspondiente”. El programa de actividades fue aceptado por Conagua.

El nuevo muestreo de agua se realizó 71 días después del derrame por el Laboratorio Ingeniería de Control Ambiental y Saneamiento, S.A., de C.V. y fue analizado por Nova Consultores Ambientales, ambos presentados por la empresa.

La bióloga Martha Patricia Mora explica la necesidad de hacer el muestreo lo antes posible.

Las muestras se tomaron en un escenario totalmente distinto al del derrame del 8 de octubre. Por ejemplo, no hubo muestreo en la pileta colectora de aguas de lluvia con jales secos, la misma de donde derivó el derrame, porque la temporada de lluvias ya había pasado y no contenía agua. Los muestreos fueron realizados en el arroyo El Coyote y el estudio concluyó que las concentraciones de metales pesados estaban por debajo de los límites permisibles. Por ello, se determinó que no hubo afectación al arroyo. “No se acreditó contaminación de un cuerpo receptor de aguas nacionales”, sostuvo la empresa.

Debido a lo anterior, “la Compañía (Cuzcatlán) recibió una multa de aproximadamente 42,000 (dólares) relacionada con el incidente”, según el reporte de sostenibilidad de la matriz Fortuna Silver Mines, de 2018. “Es irrisoria. Estas empresas ganan millones de dólares en un día, esto lo pueden recuperar en horas”, critica la abogada Claudia Gómez Godoy, especialista en temas indígenas y extractivismo.

Por su parte, el director general del Organismo de Cuenca Pacífico-Sur de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, admite que en el primer análisis encontraron “elementos contaminantes que no deberían estar ahí”. A partir de ello, dentro del proceso administrativo, a la minera se le dieron todas las garantías para que presentara “lo que a su derecho corresponde. A lo que a ellos les haga bien”. De esta manera, Minera Cuzcatlán recibió el “derecho de réplica, de defenderse” y “nos hicieron llegar una serie de documentos”, subraya el funcionario.

Posteriormente, continúa Martínez Cordero, “entramos a una fase que es la remediación”, es decir, “teníamos que saber si hay algo que remediar”; por eso, Minera Cuzcatlán “tuvo que hacer otro muestreo”. De acuerdo con su versión, los muestreos realizados 70 días después del derrame “estuvieron dentro del procedimiento administrativo, con base en lo que dice la ley”. La contaminación ya no estaba ahí porque “el agua corrió, corrió, corrió”; admite que la contaminación no desapareció, sino que los contaminantes migraron “a otro lado”.

Explicación del director general del Organismo de Cuenca Pacifico-Sur de Conagua.

Para Omar Arellano Aguilar, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en Ecotoxicología y miembro de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry, el factor tiempo es crucial para la realización de las muestras. Los muestreos deben ser hechos lo más pronto posible. Eso porque, como las aguas se mueven en los ríos, los metales también se mueven y la tendencia es que se acumulen en el suelo por donde pasan las aguas. Es decir, en un primer momento, el contaminante estará en el agua, pero con el tiempo se quedará atrapado en el suelo. Por eso la necesidad de hacer diversos muestreos no solo del agua, sino también del suelo a lo largo del tiempo.

Los primeros estudios de Conagua presentaban elementos suficientes para determinar que sí hubo afectación y, por tanto, se debió implementar un plan de remediación urgente para el arroyo y otro de atención para las comunidades afectadas, así como un monitoreo de la evolución de esta contaminación, según la bióloga Martha Patricia Mora Flores, profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional. “Sin duda, los estudios más confiables eran los de Conagua. Lo que hicieron fue descalificar los análisis de un órgano fundamental que debe proteger nuestra agua. Si hubieran seguido con los elementos iniciales identificados por Conagua, la empresa no la hubiera librado tan fácilmente, porque tendría que justificar muchas cosas que no necesitaron hacer con el nuevo estudio”, reflexiona.

Bloqueo de la carretera federal 175, realizado por diversas comunidades en diciembre de 2020, para exigir una audiencia con la Semanart en relación a la 2ª Manifestación de Impacto Ambiental que esta tramitando Minera Cuzcatlán. Foto por Santiago Navarro F.

¿Un error de transcripción?

Dos días después del derrame, los técnicos de Profepa, realizaron una “visita de inspección ordinaria a la empresa”, para “verificar física y documentalmente (…) que la empresa se encuentre dando complimiento con sus obligaciones ambientales”. En su acta de inspección registraron que la pileta tiene una compuerta que comunica con el arroyo El Coyote y sobre “la superficie de la compuerta tierra húmeda impregnada de jales mineros con color grisáceo, misma que se observa sobre el suelo natural y malezas aledañas al cauce del referido arroyo”.

Durante la inspección no tomaron muestras del suelo. Para Profepa, Minera Cuzcatlán debía realizar los estudios correspondientes. Por ello, la empresa recurrió al laboratorio Intertek-ABC Analitic. Diez días después del derrame, el 18 y 19 de octubre, realizó 12 muestreos a lo largo del arroyo El Coyote.

Los resultados identificaron contaminación en el suelo por talio en dos lugares distintos a lo largo del arroyo El Coyote. Uno de ellos, en las cercanías del pozo de agua potable.

A partir de los resultados de estos estudios realizados por Intertek, la Subdelegación Auditoría Ambiental e Inspección Industrial, de Profepa, que se encargó de revisarlos, emitió una opinión técnica en la cual señalaba que sí existía contaminación por talio.

En una de las parcelas por donde pasa el arroyo, se identificó que las cantidades de este metal rebasaban en 350% los límites permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMANART/SSAT-2004. Mientras que en el sitio de muestreo de suelo llamado “pozo de agua potable” superó en 300% los límites. “Se concluye que sí existe contaminación de suelo en los puntos nombrados Parcela 1498 (Talio 0,09 mg-L) y Pozo de Agua Potable (Talio 0,08 mg-L) con metal pesado Talio”, registra la opinión técnica de Profepa.

Minera Cuzcatlán, por su parte, buscó argumentar con diversos documentos e informes ante Profepa que los metales pesados identificados en el suelo no eran su responsabilidad. Por ello contrató a tres distintas consultorías ambientales para analizar los resultados de Intertek donde aparece el talio. Todas ellas o desconsideraron la presencia de este metal o argumentaron que no representaba riesgo a la salud y al medio ambiente.

Una de estas consultorías, Nova Consultores Ambientales, afirmó que al “haberse encontrado concentraciones de talio soluble que excedieron el valor permitido (…) se programó un nuevo muestreo”, que fue realizado por Grupo Microanálisis.

Los resultados de las muestras mal conservadas ya no arrojaron presencia de talio. Sin embargo, aparecieron nuevos metales por arriba de las normas; se trataba de bario y vanadio, que superaban en 50% y 72.9%, respectivamente, lo permitido por las normas mexicanas. Nova Consultores Ambientales justificó que podía deberse a “un fenómeno zonal, es decir característico del área”.

Al final, Profepa desconsideró todos los análisis de las consultoras porque, después de todo este proceso, “en atención a la inquietud” presentada por Minera Cuzcatlán a Intertek, el laboratorio llevó a cabo una “revisión documental” de las muestras donde aparecía este metal.

Intertek concluyó que había cometido un error en los datos que indicaban talio por arriba de las normas. Es así que este laboratorio presentó una nueva tabla donde la cantidad del metal pesado por arriba de los límites permitidos fue remplazada por el símbolo “ND”, lo que indica que no hay presencia de este metal.

Tal y como lo estipula el expediente revisado por el equipo de esta investigación, en el dictamen final de Profepa se concluye que por el “motivo de un error (…) en la transcripción de los resultados” se determinó que la presencia de metales pesados no rebasaba los límites permitidos por las normas, “concluyendo que el suelo no requiere de remediación”.

El equipo de este reportaje buscó la versión de Intertek sobre lo ocurrido y fue atendido por Diana Vázquez, quien dijo “no hay un área como tal de prensa. Es un poco complicado si no tienes un contacto en específico”, terminó por redirigir la llamada a una grabación del sistema de mensajería de la empresa. Nuevamente se intentó contactar, pero ya solo respondió el sistema de mensajería.

Según la subdirectora de Sostenibilidad de Minera Cuzcatlán, Cristina Rodríguez, como comprueban los dictámenes emitidos por Profepa y Conagua, “el escurrimiento de nuestra pileta de colección, ocurrido en octubre de 2018, no causó daño ambiental, principalmente porque los jales de Compañía Minera Cuzcatlán no son catalogados como peligrosos o tóxicos. No obstante, la empresa mantiene su compromiso con el cuidado ambiental y la buena relación con las comunidades afectadas por dicho incidente. De esta manera, Compañía Minera Cuzcatlán ha promovido programas de desarrollo agrícola y pecuario en la zona, así como de reforestación; además de monitoreos frecuentes de calidad del agua y la integridad de nuestras instalaciones”.

Minera Cuzcatlán, en una segunda entrevista por escrito, sostiene que “siguió todos los procedimientos normativos requeridos y en colaboración con las autoridades competentes en materia ambiental (PROFEPA y CONAGUA). La investigación concluyó que el talio lixiviable esta presente de manera natural en el suelo”. Además, la Minera Cuzcatlán recalca “que el talio, no esta presente en las características geoquímica de nuestros jales”, contrario a los resultados del muestreo de los jales secos con agua de lluvia, hecho por Conagua dentro de las instalaciones de la empresa, que sí detectaron la presencia de talio.

Por su parte, la bióloga Martha Patricia Mora Flores duda sobre el error de transcripción de Intertek. “Es difícil de creer que un laboratorio proveedor líder en el aseguramiento de la calidad total para industrias del mundo cometa errores de ese tipo. Los funcionarios debieron revisar muy cuidadosamente los documentos, sobre todo porque hubo contradicciones claras en el caso”. Explica que habría que pedir “los resultados en bruto del laboratorio. Pedir que un experto independiente revisara y analizara los resultados en bruto, para demostrar que hubo un error de dedo”.

No se puede creer “en la empresa así nomás; se tiene que garantizar por medio de pruebas, por medio de nuevas verificaciones”. Profepa es, al final, “el órgano que tiene la responsabilidad y que debe cuidar de la calidad del medio ambiente”, agrega la abogada Claudia Gómez Godoy.

Las determinaciones al interior de Profepa se valieron esencialmente a partir de “las pruebas documentales que aportó el representante legal de la empresa Compañía Minera Cuzcatlán”, tal y como está registrado en el expediente del caso. La empresa presentaba sus documentos a Profepa; los recibía la Subdelegación Jurídica y ésta solicitaba una opinión técnica a la Subdelegación de Auditoría Ambiental e Inspección Industrial. Esta opinión técnica era formulada a partir de la revisión de estos documentos y estudios pagados por la empresa. Después regresaba al área Jurídica. Fue así como se tomaron las decisiones, con opiniones técnicas fundamentadas solamente con pruebas presentadas por Minera Cuzcatlán.

“Ninguna empresa va asumir que sí contaminó. Esas prácticas se prestan mucho a la corrupción”, señala la abogada Gómez Godoy. De acuerdo con el investigador Arellano Aguilar, hay un desligamiento del Estado para poder hacer una vigilancia ambiental efectiva y que actúe en consecuencia. “La carga de la prueba está con las empresas que tienen laboratorios a cargo”, puntualiza el investigador y concluye que “hay conflicto de interés; desafortunadamente son mecanismos de regulación que han sido diseñados para eso, para que haya impunidad”.

El equipo de esta investigación hizo la solicitud de entrevista al área de comunicación social de Profepa y fuimos atendidos por Rubén Jiménez; no obstante, nunca se garantizó una fecha para la entrevista y, hasta el punto final de esta investigación, no se recibió respuesta alguna de esta instancia.

16 comunidades bloquearon la carretera federal 175, en diciembre de 2020, para exigir una audiencia con la Semanart. También denunciaron la contaminación de Minera Cuzcatlán y la expansión hacia otras comunidades que no han sido consultadas ni informadas. Foto por Santiago Navarro F.

El eterno suspenso de los pobladores

Las comunidades afectadas nunca supieron cuál era el papel que jugaban las autoridades ambientales para atender este evento que les afectaba con la falta de agua potable y con problemas en la salud. “En ningún momento la Profepa, como instancia pública del gobierno federal, se acercó a las comunidades para brindarles información”, dice el abogado José Pablo Antonio, que asesora a las comunidades.

Aquino Pedro Máximo asegura que ellos nunca se enteraron de la presencia de estos metales. “No tenemos dinero para pagar nuestros propios estudios. Tampoco confiamos en las autoridades, porque parece que ellos trabajan para la empresa en la forma que se comportan. Están más preocupados de que la empresa pueda continuar con sus explotaciones y a ellos no les importa lo que sufrimos”, comparte.

La falta de información caracteriza la violación de derechos fundamentales, sostiene la abogada Gómez Godoy. “Si la gente de las comunidades no tiene información sobre la calidad del agua, pues se está violando una serie de derechos. Primero, el derecho a la información, pero también se viola el derecho humano al agua, a la salud. La información es fundamental para que se garanticen otros derechos”. Además, señala que “es necesario que Semarnat, Profepa y Conagua se adecúen a la nueva realidad de los convenios internacionales de Derechos Humanos que, en México, pasó a tener rango constitucional [desde 1992]”.

Las instancias de salud local tampoco recibieron aviso alguno sobre la presencia de los metales identificados o recomendaciones sobre las posibles afectaciones a la salud. Eiser Ariel Vázquez Salazar es médico coordinador de la Unidad Médica del Instituto Mexicano de Seguro Social del municipio de Magdalena Ocotlán. Ha laborado desde hace seis años en esta comunidad. “Oficialmente no hemos tenido una protocolización con estas instituciones dedicadas a cuidar el ambiente, para saber cuáles son las conductas a seguir”, se queja.

Efrén Sánchez Aquino, síndico municipal de Magdalena Ocotlán, quien asumió el cargo en 2020, muestra su preocupación porque muchas personas se enfermaron. “Yo tuve diarrea y dolores de estómago por varios días. Hoy como autoridad la preocupación es mayor porque tenemos que velar por nuestra comunidad”.

En los últimos años, en especial después del derrame, el médico Vázquez Salazar confirma que notó un aumento de enfermedades de tipo intestinal, problemas relacionados con el hígado, aumento de alergias principalmente en la piel, además de enfermedades bucodentales.

El equipo de este reportaje solicitó informaciones a la Regiduría de Salud del municipio de Magdalena Ocotlán sobre los números de casos y las enfermedades registradas en el municipio en los últimos cinco años. La autoridad de salud municipal sostuvo que no había registros de las enfermedades y orientó el equipo a solicitar directamente a la única unidad rural de salud del municipio, coordinada precisamente por Vázquez Salazar. En entrevista, sostuvo que en la unidad de salud no existen registros sistematizados de las enfermedades en el municipio.

Mediante solicitud de información, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, igualmente cuestionada sobre los registros de enfermedades en Magdalena Ocotlán, no mostró registros en este municipio. También se solicitó información al Instituto de Salud para el Bienestar, que notificó su incompetencia para atender la solicitud, y orientó a que se solicitara información a la Secretaría de Salud de Oaxaca. Dicha dependencia no contestó a la solicitud de información y tampoco hizo caso a las quejas interpuestas.

“No hemos podido tener una valoración o un estudio que nos diga los impactos reales del derrame en la salud de la comunidad”, sostiene el coordinador de la unidad médica de Magdalena Ocotlán. No descarta la relación del aumento de estos padecimientos con el derrame y la actividad minera. “Constatamos que substancias del proceso minero alcanzaron el principal abastecimiento de agua de esta comunidad. Y este es un dato principal que no podemos descartar”.

Por otro lado, el director general del Organismo de Cuenca Pacífico-Sur de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, sostiene que el órgano no informó a las comunidades afectadas sobre los riesgos a la salud y al ambiente porque le correspondía a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) avisar a las autoridades de salud para que tomaran medidas.

El equipo de este reportaje solicitó una entrevista con el presidente de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semarnat, Daniel Quezada Daniel, quien fue asignado para dar seguimiento a los conflictos entre comunidades y la Minera Cuzcatlán. No obstante, no dio seguimiento a nuestra solicitud.

Indicios de contaminación en el colector de aguas pluviales de la comunidad de Magdalena Ocotlán. Ubicado a 300 metros de Minera Cuzcatlán.

La historia se vuelve a repetir

El expediente del caso sobre el derrame ocurrido en 2018 está oficialmente cerrado, mientras que las comunidades afectadas hasta el día de hoy desconocen cómo fue el desenlace de este derrame. Pareciera que el tiempo lo cura todo y estas comunidades simplemente pudieron haber olvidado lo ocurrido, pero el 13 de julio del año 2020 volvieron a detectar una nueva contaminación.

Cuando los pastores de Magdalena Ocotlán llevaban a tomar agua a su ganado a un colector de aguas pluviales –se encuentra a menos de 300 metros de las instalaciones de la empresa, en los márgenes del arroyo Santa Rosa–, se percataron de que el agua tenía un color rojizo y una lama blanca.

Dieron aviso a las autoridades del pueblo y estos presentaron una denuncia oficial ante la Profepa. La empresa inmediatamente dijo que no hubo ningún tipo de derrame y, por lo tanto, se deslindó de toda responsabilidad.

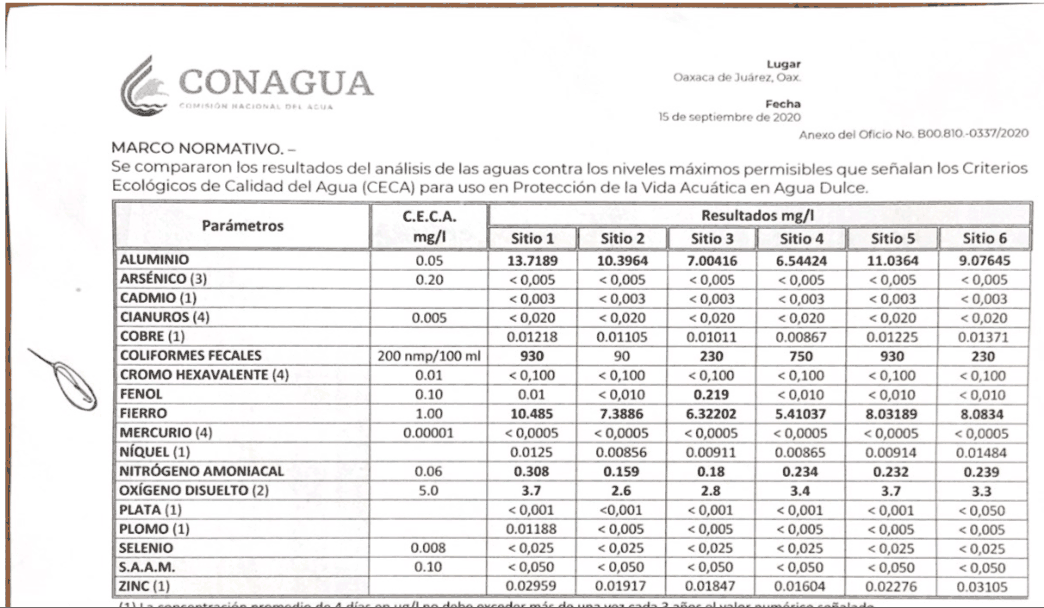

Nuevamente, las instancias ambientales realizaron estudios del agua y de los sedimentos. Dos meses después se presentó Ernesto Faustino González Vázquez, jefe de proyecto de impacto ambiental de Conagua, en Magdalena Ocotlán, para entregar físicamente un resumen de los resultados. El equipo de este reportaje se encontraba presente en el lugar. El regidor de Obras, Francisco Rosario Valencia, le preguntó al funcionario si había o no metales pesados en su agua. “Les pusimos en negrita aquellos que están por encima del límite (…) no hay ningún metal pesado, el aluminio es el que está por arriba”, respondió el funcionario.

Metales encontrados en el colector de aguas pluviales de la Comunidad de Magdalena Ocotlán

Se le volvió a preguntar si sabía cuáles son las afectaciones de este metal y dijo: “no soy médico, yo solo sé que está por arriba”.

El informe técnico, al cual tuvo acceso el equipo de esta investigación, arrojaba la presencia de aluminio de hasta 27,337% arriba de las normas CECA para uso en protección de vida acuática en agua dulce. Lo mismo sucedió con el fierro, el cual excedió lo permitido hasta 900%. El nitrógeno amoniacal rebasó 413.33%. El oxígeno disuelto se mostraba por debajo de los límites ideales, “lo que indica carencia de oxígeno que limita el uso para protección de vida acuática”, dice el documento.

En el oficio que presentó el funcionario de Conagua exime a Minera Cuzcatlán de la responsabilidad por la contaminación del agua, con tan solo una revisión ocular de sus instalaciones: “Con los datos obtenidos durante la visita de reconocimiento y las muestras de agua de 6 sitios (en colector de agua), no es posible establecer que el agente causante de una probable contaminación sea la Minera”.

Hasta la publicación de esta investigación, Profepa no ha comunicado cuáles fueron los resultados de los sedimentos. Este expediente sigue abierto. Sin embargo, la historia se repite. Las comunidades están alejadas de las acciones y decisiones tomadas entre empresa y las autoridades ambientales.