Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Cartas náuticas para tiempos tormentosos. No hay duda de que las palabras compartidas en el Encuentro Internacional “Capitalismo corporativo mundial, patriarcado planetario, autonomías en rebeldía”, que se llevó a cabo en el Caracol Jacinto Canek, en San Cristóbal de Las Casas, el 6 y 7 de mayo, son justamente eso. Reflexiones imprescindibles que nos ayudan a navegar los tiempos aciagos que vivimos.

Durante diez días, la Caravana El Sur Resiste recorrió los territorios donde se construyen los megaproyectos del Corredor Transístmico y el Tren Maya, visitando las comunidades afectadas por los mismos, con la mirada y la escucha atentas para entender qué significan realmente esos proyectos para los pueblos y para el país. Con ese acúmulo de dolores y luchas, unas 1,200 personas se reunieron en el Caracol Jacinto Canek para sentipensar lo vivido y juntarlo a las reflexiones de otras y otros pensadores. Durante dos días, un total de 940 personas del Congreso Nacional Indígena pertenecientes a 38 pueblos originarios; activistas y pensadores de varias partes del país; y visitantes internacionales de El Salvador, Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Austria, Cataluña, Bélgica, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Canadá, Chipre, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Euskal Herria, Italia, Francia, Finlandia, Suiza, Grecia, Honduras, Kurdistán, Reino Unido, Suecia, Guatemala, Uruguay, Venezuela y Wallmapu, reunimos las muchas historias de despojo y resistencia en tantas geografías para ir formando una imagen del momento histórico que vivimos.

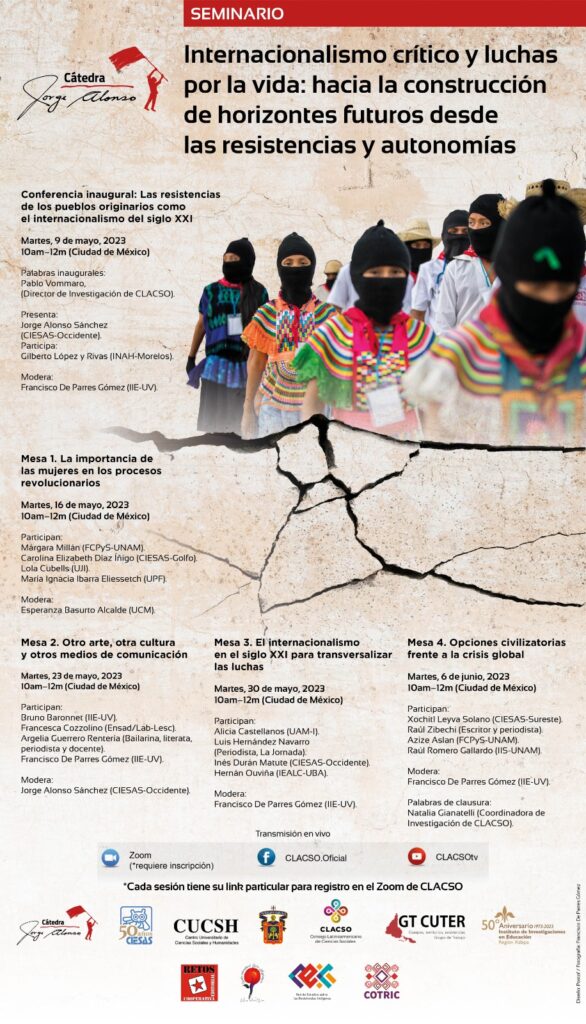

En esta primera de dos entregas sobre el Encuentro, intentamos sintetizar los análisis que se compartieron el primer día, en la voz del pensador uruguayo Raúl Zibechi; la militante colombiana Vilma Almendra, del pueblo nasa en la región del Cauca; las mujeres de Kurdistán; la pensadora Ana Esther Ceceña; y el abogado Carlos González, del Congreso Nacional Indígena.

Compartimos también los audios completos de las ponencias, así como la síntesis de lo que la Caravana descubrió en su recorrido y, finalmente, el pronunciamiento final de la Caravana y del Encuentro, que aunque fue leído el último día, lo incluimos aquí por su importancia.

Contexto mundial

Para entender lo que sucede en México, coincidieron todos los ponentes, es necesario entender el momento histórico que vivimos a nivel mundial. Atravesamos, como tantas veces se ha dicho, un momento de profunda crisis planetaria de la mano de un reacomodo geopolítico en el que Estados Unidos y China se disputan el poder mundial. En ese reacomodo, advirtieron Raúl Zibechi y Ana Esther Ceceña, es importante no encantarse con la posible caída del imperio estadounidense y aplaudir la emergencia de China como poder global —un país sin duda capitalista y profundamente patriarcal—. Se trata, en efecto, de dos formas distintas de capitalismo; capitalismo éste que, como explicó Carlos González, atraviesa una crisis nunca vista debido al crecimiento exponencial del capital financiero en detrimento del capital productivo.

Aunque esta disputa se da sobre todo en el Indo-Pacífico, el sureste mexicano no es ajeno a la misma, pues América Latina es una región estratégica para los intereses estadunidenses: militares, por un lado, pero sobre todo económicos, pues ante la crisis de suministros, recrudecida por la pandemia y más aún por la guerra en Ucrania, los países del sur aportan la reposición necesaria. El capitalismo actual, explicó Zibechi, depende de las guerras de despojo para sobrevivir. Según análisis rigurosos, el 40% de la tierra en América Latina aún se encuentra en manos de campesinos, comunidades indígenas y negras, pequeños productores, pescadores, recolectores, etc. Y esas tierras son codiciadas por el capital, lo que significa que la guerra de despojo que presenciamos recién comienza y es de larga duración.

De ahí dos fenómenos ineludibles: la militarización y el vínculo entre crimen organizado, Estado y capital.

La militarización llegó para quedarse, dijo Zibechi, pero ahora con nuevas características. Mientras antes la izquierda siempre se opuso a la militarización, ahora los gobiernos progresistas, como los de México, Argentina, Chile y Colombia, la promueven con mucho más éxito de lo que la derecha jamás lo había podido hacer. El caso de México es desde luego el más extremo, y aquí entendemos que el militarismo no sólo se utiliza como mecanismo de control para el reordenamiento territorial, sino también como fuente de acumulación de capital, al utilizarse el Ejército y la Marina para construir y administrar megaproyectos en los que participan grandes empresas transnacionales y que, como se observó a lo largo de la caravana, en nada benefician a los pueblos.

Esta militarización no es ajena a los intereses de Estados Unidos en su disputa por el poder global. El 3 de febrero del año pasado, México por primera vez permitió que las fuerzas armadas de Estados Unidos realicen ejercicios militares en territorio nacional. Esto como parte de la nueva estrategia del Comando Sur estadounidense para Latinoamérica.

Por otro lado, la alianza entre fuerzas armadas, Estado, capital y crimen organizado, tan evidente en los testimonios recabados en el recorrido de la Caravana y en los que escuchamos en las mesas de trabajo durante el Encuentro, es ya un elemento sistémico global. Como dijo Zibechi, el capital funciona al estilo del narco, y el narco es una empresa capitalista sumamente exitosa.

Vilma Almendra detalló cómo en Colombia (como en México), el narco se utiliza para romper movimientos, resistencias y autonomías. Así, el territorio del Cauca, que hasta 2018 estaba controlado por las comunidades indígenas de la mano de la guardia comunitaria, está ahora bajo el control de los grupos armados, cuyo gran motor es el narco. Como en México, en Colombia el narco está incrustado en todos los niveles del gobierno. “Nos gobiernan los mejores narcos —dijo Almendra— y ellos nos señalan como narcos y nos matan.” En México la evidencia más burda de esto es desde luego Genaro García Luna, pero como los muchos testimonios (y la experiencia de casi cualquier ciudadano) demuestran, el narco-Estado está más vivo que nunca en nuestro país.

Más allá de la dimensión militar, los megaproyectos de la 4T son de gran interés económico para los Estados Unidos. Carlos González recordó que los proyectos eólicos se han logrado frenar en el Istmo de Tehuantepec, pero aclaró que no como respuesta a los reclamos de los pueblos afectados, sino porque la política energética del gobierno actual prioriza el gas y petróleo producidos en el sur de Texas. Al gasoducto de Texas a Tuxpan, Veracruz, inaugurado en 2019, se le planea añadir otro trecho para conectarlo con el Corredor Transístmico y con la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

Por otro lado, el Corredor funcionará como un muro contra la migración, sobre todo centroamericana. El muro fronterizo que Donald Trump anunció sería costeado por México se construye ahora no en la frontera norte, sino en el Istmo de Tehuantepec, para detener el imenso flujo de migración ocasionado tanto por la crisis económica como por la militarización y la crisis ambiental planetaria.

Megaproyectos de la 4T: un solo proyecto

Carlos González enfatizó que el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos (por el que perdió la vida Samir Flores Soberanes y que finalmente se logró detener), el aeropuerto de Santa Lucía, los gasoductos y líneas eléctricas y todo el resto de infraestructura planeada no son proyectos aislados, sino componentes de un mismo proyecto cuyo principal objetivo es el reordenamiento territorial para beneficio del capital.

El Tren Maya contempla la construcción de grandes hoteles, un aeropuerto en Tulum, la modernización de los aeropuertos de Chetumal y Palenque, “ciudades desarrolladas” y polos industriales con inversiones de alrededor de mil millones de dólares cada uno. El Corredor Interoceánico, que se conecta con el Tren Maya, además de la línea de tren de Coatzacoalcos a Salina Cruz, incluye otra de Coatzacoalcos a Palenque y una tercera de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala. Esto, como describió la delegación centroamericana al final del segundo día del encuentro, se articula con megaproyectos en toda América Central con el mismo propósito de reordenamiento territorial para usufructo del capital. Se reconstruyen también un oleoducto y un gaseoducto de Jaltipan a Salina Cruz, una red profunda de fibra óptica y más de 15 mil hectáreas de polos industriales. Todo esto con la participación de empresas multinacionales como Mota-Engil, Grupo Carso, Grupo Aspid, ICA, empresas inmobiliarias como Real Estate Market and Lifestyle, Grupo Industrial Hermes, Ferromás, Grupo México, FEMSA y más.

Todos estos proyectos, la mayoría de los cuales no cuenta con estudios de impacto ambiental y social serios, invaden los territorios de los pueblos y destruyen el tejido social. Se trata, como dijo Ana Esther Ceceña, de un saqueo no sólo físico, sino de sentidos, de símbolos y referentes. En el proceso de construcción de estos proyectos, se saquean piezas arqueológicas y se destruyen edificios prehispánicos para dar paso al tren. Además de las graves afectaciones ambientales, la tala de millones de árboles y la destrucción del hábitat de muchos animales, nuestra historia está siendo destruida y profanada en aras de un progreso que sirve a unos cuantos.

Ante las inevitables resistencias, estos proyectos están custodiados no sólo por las fuerzas armadas, sino por el crimen organizado. Como advirtió Carlos González (y como es evidente por los relatos de varias organizaciones presentes en el encuentro), son el narco y los grupos paramilitares quienes dan protección a las empresas mineras, a los agronegocios, a los gasoductos y a los megaproyectos, incluso participando con grandes lucros en dichos negocios.

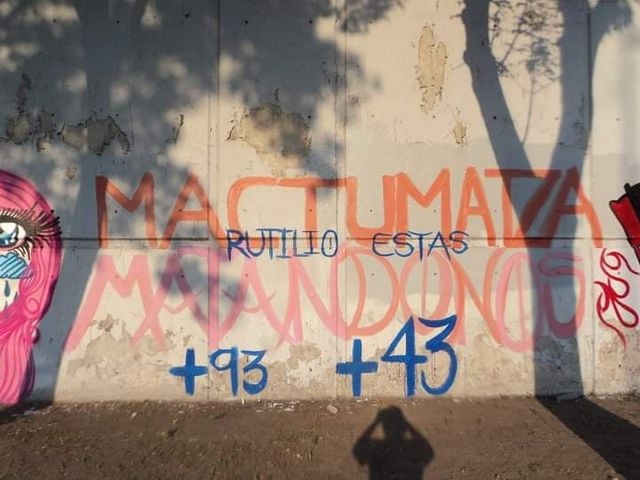

“A mí, que llevo tantos años trabajando en la costa nahua de Michoacán, con tantos hermanos asesinados y desaparecidos, este 2023 me recuerda mucho al 2011 calderonista”, dijo González. Y quienes viven en Chiapas tienen el privilegio de conocer de primera mano la rapidísima transformación de un estado bellísimo en un campo de guerra.

Luz en la oscuridad

“Cuando la oscuridad es profunda —dijo Carlos González—, una luz, por pequeña que sea, es fuerte y poderosa.”

La situación de desplazamiento forzado, represión, criminalización, asesinatos y desaparecimientos forzados y todo el horror que se vive en los territorios que resisten el despojo tiene su contraparte en la construcción de vida de los pueblos.

En su caminar por las luchas de América Latina, Raúl Zibechi observa que hay una expansión en curso de las autonomías, al punto que para muchos pueblos el camino autonómico se ha convertido en sentido común, sobre todo entre los pueblos originarios y de la diáspora africana. Se trata de un camino en el que se construyen otras formas de vida y relaciones sociales distintas. Vilma Almendra, por ejemplo, habla del proceso en marcha por la liberación del Cauca no sólo en términos de la recuperación de las tierras de cultivo, sino de una relación no patriarcal, no colonial y no estatal con la tierra. “Tierra para sanar el corazón y liberarnos con ella.” La resistencia kurda, como bien dijeron las mujeres kurdas, es un paradigma de esperanza para el mundo. “El confederalismo democrático en Rojava crea vida y demuestra que el Estado-nación no es la única solución.”

Hay en marcha, también, una insurgencia de la mujer no sólo por relaciones no patriarcales y más justas, sino por repensar nuestra relación con la tierra, entre los seres humanos y con la vida. No por nada el lema de la revolución kurda es “Mujer, Vida, Libertad”. Junto con esto, como quedó claro en las mesas de trabajo, hay una preocupación activa por el papel de la infancia y las juventudes en la construcción de otras formas vivir.

Finalmente, lo que quedó muy claro en el encuentro es que hay un despertar de la importancia de la espiritualidad como fundamento para la lucha y como forma de enfrentar la brutalidad del despojo. Porque es por medio de la espiritualidad que se puede concebir la tierra no como mercancia, sino como algo sagrado que hay que cuidar y respetar. Es la espiritualidad lo que alimenta el arte, que nos permite vislumbrar otros mundos posibles. Es la espiritualidad lo que le da sentido a la construcción de otras formas de relacionarnos entre nosotrxs y con la naturaleza. Es la espiritualidad lo que nos alimenta para no claudicar, para seguir caminando con corazón, con “ternura radical”, como se expresó varias veces, con determinación de que la destrucción y la muerte sólo se pueden enfrentar construyendo vida.

La gran fuerza de lucha y de vida que presenciamos tanto en la caravana como en el encuentro son pequeños faros que alumbran nuestro navegar en las aguas inciertas de nuestros tiempos.