Listen to the interview:

[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2023/11/Interview-UAWC-Palestine.mp3[/podcast]

For over a month now, Israel has been bombing Gaza through air, sea, and land, in retaliation for the attack by Hamas on October 7, aimed at lifting the deadly blockade imposed on Gaza for 17 years, which has led to thousands of deaths, most of whom are children. Around 1,400 people died in that attack, although recent reports from Israel indicate that there is a strong possibility that many, if not most of the dead were killed by indiscriminate Israeli fire that day.

Israel’s offensive against Gaza has killed close to 11,000 people so far, at least 4,500 of whom are children. In violation of international law and all human rights conventions, Israel continues to massacre the civilian population indiscriminately, attacking hospitals, schools, ambulances, shelters, mosques, homes, buildings, and refugee camps, as well as infrastructure. Since October 7, Israel has hit at least 12,000 targets with 25,000 tons of explosives, according to Euro-Med Human Rights Monitor—the equivalent to two nuclear bombs. Massive demonstrations all around the world have condemned what is evidently Israel’s ethnic cleansing and genocidal project, not only committed through direct massacres, but also employing hunger and deprivation, cutting off access to food and clean water for a population of 2.5 million Palestinians.

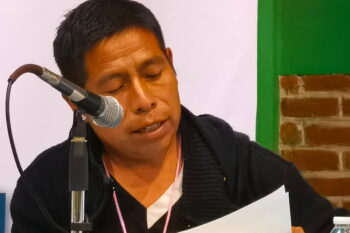

From the West Bank, we spoke with Fuad Abu Saif, General Director of the Union of Agricultural Work Communities (UAWC), who explained the situation.

Foto: El Mundo

Thank you for being with us, Fuad. We would like to know what the situation is like in Gaza right now, but before we do that, we would like to know what life was like in Gaza for the last 16 or 17 years, since the borders were closed by Israel in 2006.

The story of Gaza, the West Bank and all of Palestine started not just on October 7 or even 16 or 17 years ago; it started 75 years ago when Israel occupied Palestine in 1948. In 2006, there was a national election in Palestine and Hamas won. Immediately, Israel imposed a siege in all of Gaza, which has made the life of people there very difficult. Gaza is a very small area: 665 km2 surrounded on all sides by Israel and the sea on the other side, and about 2.5 million people living there, all of them under siege. That means that there is no way to go in or out without passing through the Israeli border. They forbid about 100 different materials from entering Gaza, which means that all the fundamental and basic needs for life are prohibited from entering Gaza. And of course, there is no airport or other connection with the outside world, except through Egypt, which is also in agreement with Israel and also blocked that border.

We work closely with Gaza because our office is responsible for being in daily touch with people there. Thousands of people have died because there is not enough care in the hospitals, no materials, no fuel, no electricity. Even before October 7, electricity was only available for four hours a day. The water is contaminated, there is no clean water in Gaza, and no one can go in or out of Gaza for 16 or 17 years. So life was impossible…

Some people have described Gaza as the largest open-air prison in the world…

It’s not just an open-air prison. Israel waged five wars before this one during these 16 years, killed thousands of Palestinians and arrested many others. Thousands of Palestinians were killed because they entered their land in the area near the border between Israel and Gaza… everyone entering after 6 pm, they shoot them. Hundreds of farmers lost their life because they were late in their farm and the Israelis attacked them. Protesters who tried to protest and condemn this situation in the area were killed or injured because they organized a kind of march near the Israeli border—this has happened since 2014. The wars mean that military operations can happen at any moment, and it has happened five times without any reason to justify it. In the past 16 years, Israel initiated these military operations without having any attacks from Gaza.

What is it like now on the ground after October 7?

Since October 7, Israel started this genocide war in Gaza. The number of victims is increasing in a crazy way, until last night it was almost 11,000 Palestinians killed in one month, more than 55,000 injured by the Israeli air strikes against civilians, homes, and infrastructure in Gaza. The problem is that more than 69% are children and women. The way they are killing cannot be described. They bomb houses full of civilians and children. As you may know, the majority of people in Gaza are young and children, more than 60%. So all houses are full of children, and without alerting anyone, they bomb them, the houses, the buildings and everywhere in Gaza. Like I said, it is a very small area. Life cannot be described. There’s no safe place in all of Gaza, and in addition Israel, beside the siege imposed for 17 years, they imposed a different kind of siege—they totally cut off electricity on October 10. They cut off food and are using starvation in this war against civilian Palestinians. They cut roads, cut water, there is no food, no water, no safe place…

Foto: Mahmud Hams, AFP

How are people surviving with this lack of food, water, and mobility?

As a humanitarian organization, we launched from the beginning of this war a program to support people to have access to food. No food is available from the outside, we’re relying on the limited food inside Gaza. Gaza is an agricultural area. There are two different places: the buffer zone, which is a huge land area next to the Israeli border, where Israel isolated that area from the people and farmers, so no one can have access to that area. There is another small area, which is the land inside Gaza itself, where there is what we call the home gardens, where people plant around their homes. This is the only source of food they have. Plus there are some big suppliers in Gaza who had already stored food and materials before the war. We are in contact with them and they have almost run out in the last three or four days. They are managing with the very little food, and are scheduling between the families: this for tomorrow, this for after tomorrow. And as one of them told me: “Look, for us, we have no problem, but it’s difficult for me to describe that to my children, that we don’t have food and we have only one meal, which might sometimes be only bread or rice, and we explain this to the children and they start crying, they don’t understand what that means, but this is the only way that we are managing this starvation.” Water is the same… as an example, in Rafah, which is in the south of Gaza, where almost 900,000 Palestinians were forced to move from the north, plus the close to 1 million already living in that area. They have one well working manually because there is no electricity, and sometimes you have to wait four or five hours to fill your container with 30 to 40 liters, and if you are lucky you have water; if not, you come back the next day. They try not to use the bathroom, for example, this is an agreement, only one time per day. The stories coming from them are very hard, especially for children. Of course, there is no milk, and the bread sometimes is so dry that they have to mix it with water so children can eat it.

They allowed some trucks to enter Gaza, 150 trucks from the beginning. Some of the trucks were only filled to 30-40% of their capacity, and most of the materials and food were expired. Others bring things that the people don’t need, such as clothing.

Foto: Said Khatib, AFP

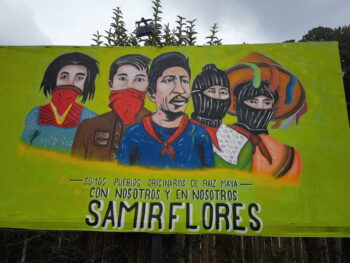

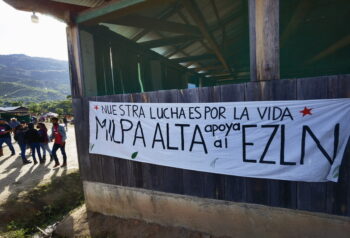

A few hours ago, the EZLN published a communiqué. Let me read you a part of it:

The murdered Palestinian children are not collateral victims, they are and always have been Netanhayu’s main objective. This war is not about eliminating Hamas. It is about killing the future. Hamas will only be the collateral victim. Israel’s government has lost the media battle because it turns out that genocide, even if disguised as revenge, does not have as many followers as it believed. It is now capable of the most unimaginable cruelty. The only ones who may perhaps end the massacre are… the people of Israel.

This brings me to a couple of questions. The first one has to do with the true motivations for this barbarism, which is backed by the United States, England, and other European countries. What are the economic and geopolitical interests at play here, and what are Israel’s and its allies’ true intentions?

There are some facts that have become clear for everyone. I don’t know how the world is accepting this, listening and not taking any real action in this genocide against civilians and in particular against children. Israel is not just Netanyahu. All Israeli leaders and even more the “civilians” declared from the beginning that no civilians are to survive in Gaza and that we have to kill them all. A few days ago, 100 doctors signed a petition demanding from the Israeli government to burn Gaza totally, including the children. I think that with this strong support from the United States and other Western governments, it is clear that they want to change the face of the whole region and restructure it so it is more beneficial for Israel. From the first moment, they moved rapidly to visit Israel and express their solidarity, and they agreed with the Israeli project to displace the Palestinians from Gaza and push them to Rafah as the first step, and the next step, from Rafah to Sinai. Until yesterday, Israelis have killed 175 Palestinians in the West Bank, where there is no Hamas, no military operations here. Which means that they are also preparing for another displacement to Jordan, and Israel is now putting that on the table and started speaking of this Israeli project, where Gaza will be pushed to the Sinai and the West Bank to Jordan. It is a horrifying project, ethnic cleansing in the West Bank and genocide in Gaza, with the full support of European governments and the US, and of course Palestinians will not allow this to happen. What is happening in Gaza and the way people are resisting is an example, but it’s risky for everyone. There is no room now for international law, and they encourage Israel to be above international law. They are attacking Syria again on a regular basis, Lebanon… they do whatever they want with the support of Europe and the US…

Foto: Mahmud Hams, AFP

And of course, this is happening in the context of a crisis of the United States as a world power, as Russia, China, and BRICS acquires more power and threatens Western hegemony.

The US is dealing with Israel as an important military base here. There is gas in Gaza, huge quantities discovered in 1996 but that became clearer in 2000. So they are not just using Israel as a military base. This explains why the next day Biden visited Israel, with a statement full of lies, and it’s clear that he’s lying, there is no evidence for his statements. They know that the Palestinians don’t have real power, we have no tanks, no weapons… we have natural resources. It is also about having access to the sea through Gaza, we’ve heard of this plan for decades, and the only way to do that is to displace the Gazan people.

In this context, what is the role of the other Arab countries?

Some of them are too weak, and others are supporting Israel. I mean the governments. Between Gaza and Egypt there are no Israelis, but the border is heavily closed. Since 2006, the Egyptian government closed the only gate for Gazans to have access to the world. So yes, they are contributing in a practical way. Egypt is the biggest Arab country and has the power to change everything. But they do the opposite exactly. The other Arab countries, the United States is scaring them, they are bringing all the US power and troops in the sea here, to alert them that if you move or support, there will be a mess in your country. They are very weak, fragmented, and the US has brought them to their side, and they sometimes even condemn Palestine and support Israel.

What do you see as possible outcomes? President Biden has said that there is no way this is going to stop, and Netanyahu denies all possibility of a ceasefire… where is this going?

It is difficult to talk about the future among those criminals and this kind of way of thinking from Biden and others. I am shocked that everyone is seeing people being killed in this way after almost 35, 40 days from the war, and they are justifying it saying that they keep attacking because they won’t give any chance to Hamas to rebuild; but that is not true at all. They don’t want a ceasefire because they want to keep the pressure on the people to keep pushing them to the south. They are surrounding Gaza City right now and they keep pushing and killing and attacking the people, and the people are starting to move to the south again. This is what they did in 1948, when Israel attacked more than 500 Palestinian villages and kept attacking them until they evacuated and displaced these villages to Jordan, Lebanon, Syria, etc., after which they became refugees. They are doing the same now again. It is a genocidal thinking clearly, everyone is watching as if it was a movie. This should be stopped; not just stopped, they should be held accountable for their crime. I’m a bit scared that, with this green light from the US, they will continue killing, and things will be increasingly difficult in Gaza… and everything is possible, frankly speaking. They don’t care about the number of victims. I’m not optimistic, I’m scared, we are all scared that this will continue and will become a normal part of the agenda, and after a few weeks no one will be talking about this.

Yet there is an unprecedented outrage and support around the world, with very large demonstrations, including by Jewish communities in many countries who are saying no, not in our name, we will not accept this genocide. Do you see any hope in this world movement in defense of the Palestinian cause?

As Palestinians, we see two sources of hope among all this darkness. One of them is the steadfastness of the Palestinian people in the West Bank and Gaza. In the West Bank, it is also very hard, they imposed closure, siege, killing, shooting… The steadfastness of the Palestinian people is one hope and it’s a strong one.

The other hope is, yes, this kind of huge demonstrations all around the world. If it continues or grows, it might… for example, in France, and even in the US, we start hearing a very small change in words, not in a real change in their position, where they are talking about a ceasefire, because there was no talk of a ceasefire at all one or two weeks ago. In France, what Macron said in Jerusalem is that there should be an alliance against Hamas. And after these huge demonstrations, they started demanding a ceasefire in a very open and public way. That’s the only hope we have, no other hopes. There are no other options to see an end.

Foto: Hollie Adams, Reuters

Since you are in the West Bank, can you tell us what the situation is like there?

It is very difficult and risky. We cannot move from our cities or villages, they cut everything. They put gates in all the Palestinian cities and villages. You cannot go out or in without passing through the gates and checkpoints. If you get closer they might shoot you, and many Palestinians have been killed that way. According to the Oslo agreements, they divided the West Bank in three areas. Area C, is composed of 63% of the West Bank, the majority of land and resources are there. From October 7, they have displaced people from that area, which is huge and where there is hope to build the Palestinian state in the future. Settlers have raided Palestinian communities in Area C on a daily basis; they attack houses, burn houses, burn farms, steal Palestinian assets, uproot trees. We’re in the middle of the olive season, which is like carnival for the Palestinian people, and no one can harvest their olives because the settlers either steal the olives or uproot the trees or they shoot at Palestinian farmers who try to have access to their land. Last week for example, near Nablus, they killed some Palestinians picking their olives.

This month they killed 175 Palestinians; yesterday alone they killed 16 Palestinians in the Jenin camp. We have in 5,500 Palestinians in prison, arrested in the last 20 years; but in this month, 2,500 Palestinians have been arrested.

All checkpoints are closed. Even the food here, we have more spaces and food suppliers, but if it continues like this, there will be a shortage of food. They might turn off water and electricity at any moment if they decide so.

Is there anything else you would like to tell our audience?

I think the only message that all Palestinians have is that we need to get our freedom. We are tired of being under occupation for 75 years. We need our children to have hope and a future similar to all the children around the world. We need to be safe in our land, in our homes, in our camps. We don’t want to see more Palestinian refugee camps, we need Palestinian refugees to come back, we need to have an independent country and a future, we need sovereignty over our resources, similar to the Israelis, similar to everyone. We are no different from Israelis, we are as human as others. We don’t want to have people killed. We need to put an end to this situation, to this cycle of war, because this is the sixth time in the last 15 years in Gaza. So we need to stop this forever. We hate seeing Western countries’ hypocrisy and the US supporting and participating in killing Palestinians directly. This should end. We all have to respect human issues and international law, it cannot be applied to the Palestinians, the victims, while allowing Israel to do whatever they want. We are fighters for dignity, we are fighters for freedom. We are not fighting to kill or to hate. So this is what I would like the whole world to be aware of, and to stand with the Palestinians to achieve that. These are human values, not just for the Palestinians. Fighting occupation here or elsewhere is a fundamental human value all around the world. History is full of stories like this but they all finished, and we need it also to finish here and give Palestinians their freedom.

Foto: El Mundo