El Perú bajo dictadura cívico-militar

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

En solo un mes, las fuerzas estatales asesinaron a 39 personas en localidades de los Andes. La movilización masiva exige la renuncia del Gobierno de facto, nuevas elecciones este año y una Asamblea Constituyente.

El 14 de diciembre de 2022, siete días después de que Dina Boluarte asumió la presidencia, se ejecutó el último paso para instaurar una dictadura cívico-militar en el Perú: la orden al Ejército de sofocar las masivas manifestaciones contra el Gobierno de facto.

En el primer mes bajo estado de emergencia, 39 personas -incluidos seis menores de 18 años- fueron asesinadas por disparos de militares y policías en localidades andinas de mayorías quechuas y aimaras. Otras seis fallecieron por incidentes relacionados a bloqueos de vías y hasta el momento se reportan más de 500 heridos.

En la jornada más violenta del estallido, este lunes (9) la represión dejó 17 víctimas en Juliaca (región Puno), entre ellas una menor de edad y un médico voluntario. De otro lado, se investiga la muerte de un policía en un vehículo incendiado. Se trataría de un montaje, pues el cadáver fue levantado sin la presencia de fiscales.

Las demandas unánimes de las movilizaciones son la realización de elecciones generales este año, el cierre del actual Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como condiciones para legitimar a un nuevo Gobierno que le suceda al de Pedro Castillo, destituido por el Poder Legislativo tras su fallido intento de disolver esta institución. Un golpe de Estado allanado por el propio Congreso desde antes de la investidura del profesor rural y dirigente sindicalista en julio de 2021. El conflicto se agrava por la decisión parlamentaria de llamar a elecciones en 2024, en defensa, por las armas, de la concentración de poder que ahora amenaza con extenderse sobre los organismos electorales.

Como una “dictadura cívico-militar-empresarial” la califica la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas (Onamiap). “El fascismo está cobrando su revancha histórica contra quienes se atreven a alzar la voz en defensa de las vidas y la dignidad. Es el clasirracismo colonial”, observa en un comunicado.

Boluarte, vicepresidenta en la gestión de Castillo, es la sexta persona que ocupa el despacho presidencial en los últimos seis años. Un número sobresaliente en la historia global de las democracias modernas. Así culmina, exacerbado desde la asunción de Castillo, un ciclo de coacciones políticas y judiciales por parte del Congreso -en manos de la oligarquía económica y la derecha radicalizada- para capturar el Poder Ejecutivo. El ensayo previo, la vacancia presidencial en noviembre de 2020, fue saldado con una semana de convulsión en que la Policía victimó a dos jóvenes en el Centro de Lima.

Te puede interesar – Perú: Más de 70 personas son detenidas y acusadas de “terrorismo”

En aquel contexto, la orden del ultraconservador Gobierno de facto de desplegar al Ejército en la capital no fue atendida por los cuarteles. El impacto de las muertes en la centralista ciudad y la reacción a nivel nacional forzaron la inmediata renuncia de los usurpadores. Hoy soldados y vehículos militares ocupan las vías públicas de Lima para disuadir las manifestaciones.

Represión extrema

En las regiones del sur andino, las que depositaron en Castillo el grueso de sus votos, se aplicaron las represiones más brutales. En Ayacucho, donde se intentó tomar el aeropuerto, las 10 víctimas registran disparos de arma de fuego en el abdomen y la cabeza. Uno era un padre de familia al que en un video se ve salir al frontis de su casa para atender a un herido y, en el acto, caer desplomado por un disparo, cuando los civiles huían de un enfrentamiento controlado, en un escenario despejado. En Apurímac, cientos de campesinos lograron tomar el aeropuerto y prendieron fuego a instalaciones, situación aplacada con seis cadáveres que presentan impactos de proyectiles y arma de fuego. Los uniformados están disparando al cuerpo perdigones, bombas lacrimógenas y balas de goma.

En la masacre de Juliaca las fuerzas estatales utilizaron balas expansivas, de efecto más letal. “No hay orificios de salida, los pacientes vienen con los órganos internos destrozados, como que fueran balas dum dum, explosivas”, declaró un médico.

En este punto de la crisis, el régimen extrema los métodos para aterrorizar a la población: detenciones masivas en la capital, intervenciones de dirigentes en autos sin identificación, atentados y amenazas contra la prensa, fabricación de pruebas, procesos judiciales por terrorismo, torturas, allanamientos de casas y locales de organizaciones sociales.

El rechazo a este gobierno dictatorial y sus condiciones para traspasar el poder -se empieza a dudar de que esto se materialice- proviene de todos los sectores de la población. Agricultores, mineros, múltiples sindicatos, las comunidades campesinas e indígenas, comités barriales, frentes provinciales, estudiantes, colectivos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general se declaran en insurgencia. Los pueblos originarios de la Amazonía se encuentran en movilización permanente en sus territorios.

Te puede interesar – La violencia se agrava contra comunidades indígenas del Perú

La tregua concedida desde la última semana del año pasado se interrumpió el 4 de enero con el inicio de un paro indefinido en al menos un tercio de las 25 regiones del Perú. Los ocho departamentos agrupados en la Macrorregión Sur, entre ellos Puno, Cusco y Arequipa, encabezan las protestas más contundentes. En las regiones de los Andes, la consigna de reponer en el cargo de Pedro Castillo es sólida.

La respuesta militarizada del Ejecutivo y el Congreso se complementa con una política de estigmatización de la protesta, de creación del enemigo -el terrorismo-, traducida en la práctica en el poder de decidir qué vidas son válidas y cuáles no. Sostienen que las marchas son manipuladas por violentistas o directamente organizadas por terroristas. Lo que resuena a tiempos de violencia extrema que retornan a los mismos lugares barridos por el terrorismo de Estado y la subversión, como Ayacucho, epicentro de Sendero Luminoso y de la guerra insurgente-contrainsurgente (1980-1992).

La posición de la alianza civil-militar que tomó el Gobierno, representada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ascendido desde el Ministerio de Defensa, es inmutable. Como es habitual en Latinoamérica, la dictadura cuenta con el respaldo de Estados Unidos y, la vez, acusa injerencias extranjeras, para el libreto, la del expresidente de Bolivia Evo Morales, a quien impidieron ingresar al país. Con 39 asesinatos en las manos, considerados como ejecuciones extrajudiciales por las organizaciones locales de derechos humanos, los represores insisten en criminalizar a los manifestantes y negar su responsabilidad, lo que avala la prolongación de las masacres y advierte un genocidio contra los movimientos sociales en el Perú.

El saqueo ilegal del jade en la Montaña Chiclera, otro escándalo minero en Izabal

En el municipio de Morales, Izabal, y frente a la mirada de las autoridades estatales, todos los días saquean, de manera industrial e ilegal, el jade del interior de la Montaña Chiclera, una de las áreas protegidas de Guatemala.

El actual alcalde municipal, una diputada por este departamento y una familia vinculada al narcotráfico, fueron señalados de forma anónima de este nuevo escándalo medioambiental. Nueve meses después, el Ministerio Público, el ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) hicieron un allanamiento en la montaña, sin lograr una sola detención de los responsables del saqueo.

Por Prensa Comunitaria

La extracción de jade y la destrucción de una de las áreas protegidas en Izabal suman un nuevo escándalo minero en Guatemala. El silencio desde el gobierno municipal se adhiere a la inacción de funcionarios al más alto nivel, en ministerios como el de Energía y Minas, Medio Ambiente y Gobernación, que permiten el saqueo del jade y otros minerales en el interior de la Montaña Chiclera. Según el medio Insight Crime, la onza de jade más fino alcanzó valores por arriba de los 3 mil dólares desde 2010; doce años después en el mercado es el mejor pagado por encima del oro y los diamantes.

En marzo de 2022, una publicación anónima en las redes sociales señaló como responsables a Mynor David Portillo Vásquez -alcalde municipal de Morales, quien busca su reelección con el partido oficialista VAMOS-, a Jeffrey Obdulio Mendoza Tally y Pablo André Mendoza Paz, a quienes se les señala de integrar el cartel de los Mendoza, y a la diputada Thelma Elizabeth Ramírez Renata, quien junto a Portillo forman parte del partido político del presidente Alejandro Giammattei.

En un allanamiento del 15 de diciembre, que implicó un operativo conjunto entre el Ejército, la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), fue decomisada maquinaria pesada y ochenta costales con jade en su interior; ninguno de los trabajadores o integrantes del grupo armado, que dan seguridad a quienes dirigen la extracción, fueron detenidos.

Durante el operativo nadie se encontraba en el lugar. ¿Fuga de información? La fiscal general Consuelo Porras o el ministro de Gobernación Barrientos, no dieron detalles.

(Español) Texas declara emergencia por migración y coloca soldados en frontera con México

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Migrantes esperan al borde del río Bravo para cruzar hacia EEUU en el contexto del fin de las restricciones impuestas por el Título 42.

Soldados pertenecientes a la Guardia Nacional de Texas fueron colocados por el gobierno de dicho estado norteamericano para contener el paso a migrantes que buscan cruzar a los Estados Unidos para solicitar asilo.

Los cientos de militares se desplegaron acompañados de una docena de vehículos blindados junto al Río Bravo en una zona utilizada por los migrantes para ingresar a los EEUU, en el contexto de declaración de estado de emergencia por parte de la ciudad de El Paso, Texas.

Oscar Leeser, alcalde de la ciudad texana, justificó el estado de emergencia por el aumento de las llegadas de migrantes después de que un juez estadounidense ordenó el fin de las restricciones fronterizas de la era Covid-19, conocidas como Título 42, para el 21 de diciembre.

Los soldados pertenecen a la Fuerza de Respuesta de Seguridad del Batallón de Policía Militar 606, que está capacitada en operaciones de disturbios civiles y respuesta a la migración masiva. “Se utiliza para salvaguardar la frontera y repeler y hacer retroceder a los inmigrantes ilegales”, dijo la guardia en un comunicado de prensa.

En este contexto, los migrantes ya desbordan los albergues y, como única opción, duermen soportando bajas temperaturas en las calles de El Paso.

Con la declaración de emergencia, la ciudad anunció también que creará un centro de operaciones y un plan para asistir y proteger a los migrantes frente a las duras condiciones climáticas.

Mientras se instalan o amplían los refugios en toda la ciudad, el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM, por sus siglas en inglés) comenzó a transportar en autobús a los migrantes de El Paso a la ciudad de Nueva York y Chicago, consideradas “ciudades santuario” para las personas en movilidad.

Según el administrador adjunto de la ciudad, Mario D’Agostino, la respuesta a la crisis migratoria permanecerá vigente hasta conocer el resultado de la apelación del Título 42, que se abre paso en los tribunales.

Te puede interesar – En medio de protestas, México y EEUU anuncian más infraestructura fronteriza

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, bloqueó temporalmente una orden de un juez federal que pedía que el Título 42 terminara el próximo miércoles (21). La suspensión permanecerá vigente mientras la Corte Suprema considera una apelación de Texas y otros estados que solicitan mantener la política vigente.

Hasta el cierre de esta edición las autoridades mexicanas no se han pronunciado sobre el despliegue de militares de Texas en la frontera por Ciudad Juárez.

Noticias de abajo 21 de diciembre 2022

ROMPIENDO FRONTERAS

—WALLMAPU CHILE: Reporte de Radio Kvrruf sobre los presas y presos políticos mapuche. Se cumplen 25 días de huelga de hambre de los Presos políticos de la CAM que continúan con la movilización exigiendo su Libertad y condiciones carcelarias mínimas. Llaman a solidaridad activa y combativa. Radio Kvrruf.

—PERÚ: Fuertes movilizaciones y represión en las calles de Perú tras crisis política. Gobierno de ultraderecha se impone. Más de 30 personas asesinadas en las manifestaciones. Pronunciamiento continental de Medios de Comunicación Alternativos del Abya Yala en torno a la situación en Perú. RedCoral

—IRÁN: Arrestan en Irán a Mohammad Ali Kamfirouzi, abogado de varios activistas y periodistas. Entre ellxs dos periodistas presas por cubrir el asesinato de Mahsa Amini.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

—SURESTE MEXICANO: Convocan a Caravana y Encuentro Global «EL Sur Resiste» para la defensa del territorio. Entrevista a Mario Quintero miembro de la APIIDT y de la comisión organziadora de la caravana . Noticias de abajo

–CDMX : La posadita rebelde de la ciudad. Otomís exigen vivienda digna al mal gobierno, celebrando su posada frente a las oficinas del zócalo capitalino.

–CDMX MILPA ALTA: Manifiesto en Defensa de la Vida y de nuestras tierras y territorios comunales que hace la asamblea general de comuneros del pueblo de San Pedro Atocpan perteneciente a la comunidad indígena y agraria de Milpa Alta y sus nueve pueblos. Radio zapatista

Música: Evelyn Cornejo con Planta Medicinal, El derecho de vivir en paz de varios artistas de América Latina.

(Español) Bolsonaro intenta aprobar proyecto que aumentará consumo de agrotóxicos en Brasil

Fuente: Avispa Midia

En portada: El presidente Bolsonaro y la ministra de la Agricultura, conocida como la musa del veneno por apoyar proyectos que liberan agrotóxicos

Organizaciones de la sociedad civil brasileña alertan que todavía en 2022 el Senado Federal brasileño puede transformar en ley el proyecto 1459/2022, conocido como el Proyecto de Ley del Veneno.

La iniciativa, impulsada por diputados vinculados al agronegocio y por el gobierno actual, abre camino para el uso de nuevos tipos de agrotóxicos, además de los 2 mil ya liberados durante la administración de Bolsonaro, la cual finaliza en este mes de diciembre.

En el caso de que el texto sea aprobado, irá aumentar la cantidad de veneno consumido por los brasileños en los alimentos y dispersado en el medio ambiente, incluso con nuevas substancias comprobadamente cancerígenas y otras que aún se desconoce la acción tóxica en la salud y en el medio ambiente.

El texto prevé la eliminación de partes de la legislación en vigencia que prohíben el registro de agrotóxicos con componentes que provoquen cáncer, mutaciones o disturbios hormonales.

Además, cumpliendo con las demandas del sector del agronegocio, se pretende reducir el tiempo de aprobación de nuevos agrotóxicos y retirar órganos técnicos del gobierno como instancias de aprobación de estas substancias.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, Brasil es el tercer mayor consumidor de agrotóxicos en el mundo, después de China y los Estados Unidos.

Estados como Mato Grosso, donde el uso de estas substancias es intenso, debido a la presencia masiva del agronegocio, son líderes nacionales en casos de cáncer en jóvenes y niños. Las pulverizaciones son consideradas las principales fuentes de contaminación humana y del medio ambiente, según la Fundación Oswaldo Cruz.

De acuerdo con especialistas, si el proyecto es aprobado se va a generar un nivel de contaminación que prácticamente eliminará la posibilidad de existencia de otros modelos agrícolas basados en la producción de alimentos saludables, sin uso de agrotóxicos, como es la agroecología.

(Español) Miriam Miranda: “Estamos construyendo autonomía frente al capitalismo voraz”

Fuente: Avispa Midia

Por Camila Parodi para la agencia de noticias BiodiversidadLA / Foto de portada por Marcha Noticias

El campamento “Wagueira Lee”, de la comunidad garífuna, está ubicado en la zona de Roatán, en Honduras. Es una recuperación comunitaria de tierras ancestrales que hace parte del proceso de supervivencia de la cultura y defensa de los territorios garífunas, contra el avance de la destrucción de la naturaleza y la vida. Entrevista a Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

La comunidad garífuna, que habita los territorios que preexisten al Estado hondureño, avanza firme en la recuperación de sus tierras ancestrales. Siglos de violencias y diferentes intentos de sometimiento se replican desde la conquista europea hasta la actualidad. Hoy, sus territorios rodeados de palmeras, selva, arena y agua cristalina, son codiciados por las empresas de turismo, así como por la industria palmera. Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denuncian amenazas permanentes.

Si bien en su plataforma electoral la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, habló sobre el respeto a las poblaciones indígenas del país centroamericano, las comunidades denuncian que, en los hechos, los atentados contra su soberanía territorial, cultural y política continúan. En ese marco, las comunidades garífunas organizan procesos de recuperación de la tierra para asentar a las nuevas generaciones y garantizar la supervivencia de su cultura ancestral.

Desde el mes de septiembre, integrantes de la Aldea Garífuna del Municipio de José Santos Guardiola, en las Islas de la Bahía, comenzaron la recuperación de una parte de su territorio ancestral. La ocupación “Wagueira Lee” (que significa “Esta es tierra nuestra”) toma el nombre del primer asentamiento garífuna de la zona, tras ser expulsados de la isla de San Vicente en 1791.

El pasado 7 de noviembre, un comando integrado por militares y policías desalojó violentamente a quienes allí se encontraban y detuvieron a seis personas, acusadas del presunto delito de “usurpación”; todo esto, sin respetar el convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Si bien el 25 de noviembre, las y los defensores obtuvieron el sobreseimiento definitivo, esta causa contra la recuperación “Wagueira Lee” evidencia la perspectiva que construye el Estado Hondureño sobre sus pueblos indígenas y los territorios que habitan.

La recuperación ancestral de los territorios por parte de las comunidades indígenas no es solo un derecho, sino que también es una acción constante de defensa de la vida, frente al modelo de muerte que insiste en mercantilizar y destruir la naturaleza. Los pueblos indígenas de toda la región construyen alternativas y nos enseñan, en sus prácticas cotidianas y de defensa de los territorios, que otra vida sin desigualdades, y en armonía con la naturaleza, es posible. Para conocer sus propuestas, la agencia de noticias BiodiversidadLA dialogó con Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Hemos visto que, durante el gobierno de Xiomara Castro, los desalojos y violencias contra el pueblo garífuna persisten. ¿Cuál es su lectura ante esta situación?

La situación es muy compleja. En el caso del desalojo, vemos cómo el aparato de la justicia de este país protege los intereses de los empresarios, de la gente que tiene el poder y el control económico a nivel nacional e internacional. Este juicio lo mostró con mucha claridad, se ven los vicios de nulidad: la fiscal que ordenó la captura de los compañeros y compañeras no estaba facultada para hacerlo y mucho menos la policía.

Te puede interesar – Violento desalojo contra comunidad garífuna mas antigua de Honduras

Nosotros y nosotras creemos que este es un contexto muy difícil para el pueblo garífuna, para los pueblos que luchamos por los territorios, porque el poder de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público se muestran permanentemente contra nosotros y a favor de los empresarios que nos quieren desplazar. Sin embargo, estamos decididos a seguir denunciando este tipo de hechos. A su vez, entendemos que la Presidenta, como la comandante en jefe tanto de la Policía como del Ejército, podría haber detenido ese desalojo. No se puede desmarcar la responsabilidad de este nuevo gobierno.

¿Por qué es importante escuchar y conocer la mirada del pueblo garífuna para comprender la historia de Honduras?

En nuestro país se dieron sucesivos golpes de Estado, aunque mucha gente no lo recuerde. Los pueblos garífunas, así como otros pueblos indígenas, vemos con claridad esa continuidad de amenazas contra nuestra soberanía territorial. No fue solamente el golpe del 2009, nosotros hemos vivido tres golpes de Estado sucesivos: en 2009 sacaron al Presidente de la República; en 2012, el Congreso Nacional dio un golpe contra la Corte Suprema de Justicia y sacaron a varios magistrados que se oponían al proyecto de muerte de las Ciudades Modelos, hoy conocidas como “Zedes”; y el golpe electoral que nos dieron en 2017, cuando Juan Orlando Hernández se impuso, a través de la bota militar, para seguir siendo Presidente de la República.

Con este escenario, es muy claro que estamos hablando de una destrucción de la institucionalidad; no se rompió solamente la construcción de esa democracia incipiente, sino que se generó un Estado fallido y es eso lo que se muestra en este momento. Nosotros sabemos que debe haber interdependencia entre los poderes del Estado pero, también, tiene que haber Justicia. Nosotros no queremos y no pretendemos que no haya interdependencia, que haya un solo gobierno que controle todos los poderes, porque así lo hizo Juan Orlando Hernández.

¿Cuál es la exigencia del pueblo garífuna en este contexto?

Nosotros estamos exigiendo que haya Justicia para los pueblos, porque eso fue lo que prometió la Presidenta. Hoy nos encontramos en una situación muy difícil para el pueblo garífuna, porque las empresas y el poder económico quieren avanzar sobre nuestros territorios.

Te puede interesar – Un paraíso en disputa: Violencia y recuperación de tierras garífunas

La situación es bastante grave porque son quienes controlan el país. Entonces, estamos entrando a una etapa diferente, porque quieren hacer desaparecer a nuestra comunidad. Nosotros hemos venido luchando y construyendo procesos genuinos y colectivos. Porque también, y quiero decirlo claramente, estos procesos supuestamente “democráticos” que se vienen impulsando por el actual gobierno atentan contra la vida del pueblo, contra la Soberanía Alimentaria y contra nuestra organización.

¿Cuáles son las propuestas cotidianas con las que OFRANEH construye alternativas a las planteadas por el gobierno?

Desde OFRANEH no defendemos solamente los derechos de los pueblos indígenas, mediante lo que es la movilización y la posibilidad de poder acudir a instancias internacionales. También estamos construyendo autonomía y autogestión comunitaria frente al capitalismo voraz, que destruye la naturaleza. En ese contexto, nosotros hemos construido el primer proceso para la producción masiva de cocoteros, en un territorio donde tenemos a nuestro alrededor las palmas africanas. Tenemos ese proceso comunitario no solamente para recuperar la dieta alimenticia del pueblo garífuna, sino también para generar autonomía y fortalecer la Soberanía Alimentaria, y que las comunidades puedan producir sus propios alimentos. Eso es lo que estamos haciendo ahora en la zona de Vallecito, un proyecto que no sólo produce coco conífera, sino que también lo estamos combinando con la producción de tubérculos, como la yuca, que es la base alimenticia del pueblo garífuna.

Las comunidades indígenas ponen la vida en el centro. Por eso es imprescindible, sobre todo frente a una crisis climática sin precedentes, conocer sus expresiones y propuestas de organización y vida social. ¿Qué lectura hacen de la crisis climática desde el territorio garífuna y cuáles serían las propuestas reales que podrían ponerle un freno?

No podemos perder de vista que este modelo y este sistema capitalista acumulador pone el capital por sobre la vida humana. Está poniendo en riesgo a toda la humanidad, y eso lo sabemos muy bien. Atenta contra la alimentación, la salud y las necesidades básicas del pueblo, ya que se han convertido en mercancías. La persona que tiene dinero puede tener acceso a la salud. Se pone en riesgo la vida humana porque la salud se ve como una mercancía, se ha generado una industria farmacéutica acumuladora de capital que pone al negocio por sobre la salud, que es un derecho humano.

Por eso, nosotras y nosotros creemos que son un fracaso absoluto las Cumbres Climáticas que se han venido dando, porque no solamente no se toman decisiones para reducir la emisión de gases y la polución, sino que tampoco se toman decisiones radicales que permitan hacer respirar al planeta. Para nosotras y nosotros hay que trabajar sobre el consumo desmedido de todo lo que daña el planeta y la naturaleza, como el plástico, por ejemplo. Si no se toman decisiones radicales y se sigue poniendo al capital por sobre la salud humana, vamos a perecer y a desaparecer como humanidad, pero la tierra se va a regenerar.

(Español) El Mozote: 41 años sin justicia por la peor masacre en Latinoamérica

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Manifestantes en el 41 aniversario de la masacre de El Mozote en El Salvador

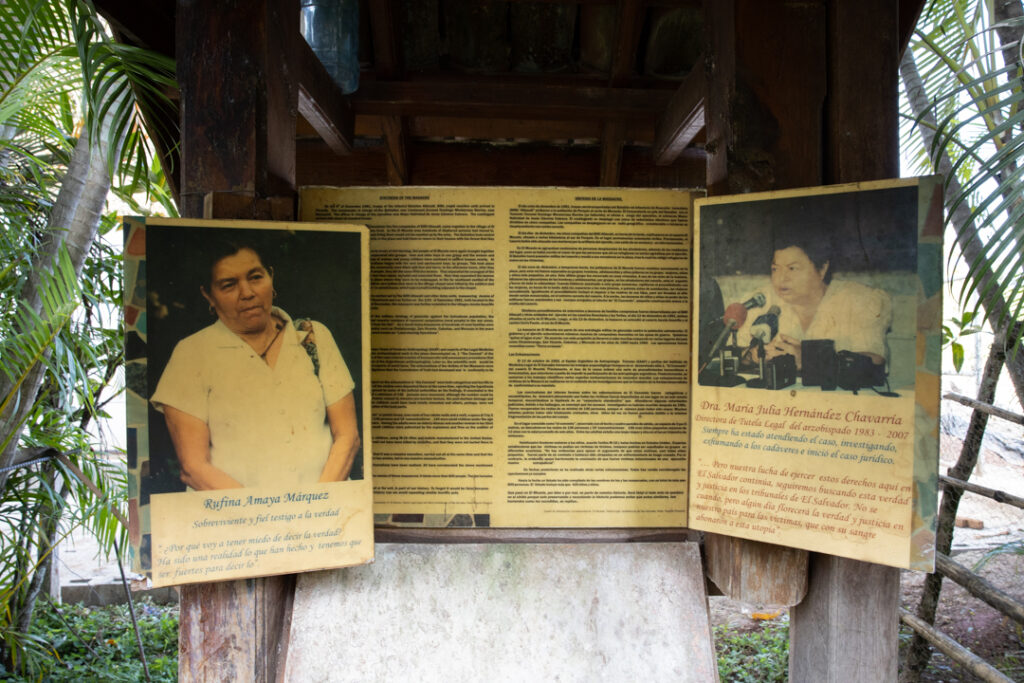

Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Mozote, acompañados de oganizaciones salvadoreñas de derechos humanos, realizaron manifestaciones para reclamar el fin de la impunidad para los responsables de la que es considerada una de las mayores masacres ocurridas en Latinoamérica.

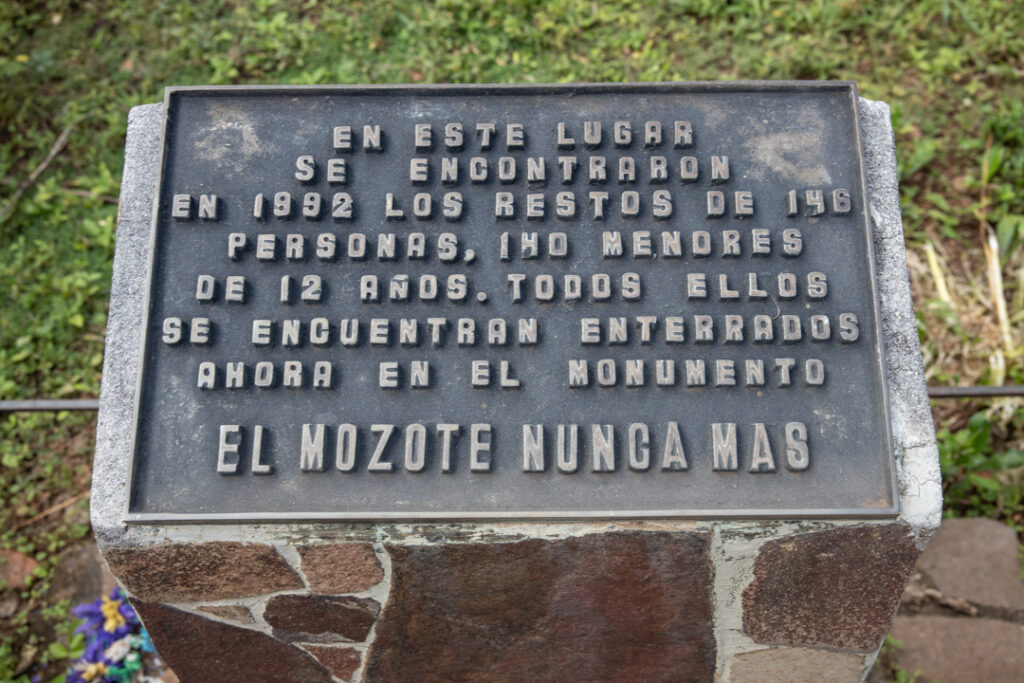

Según un Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas del año 1993, entre los días 9 y 13 de diciembre de 1981, miles de elementos del Ejército salvadoreño ejecutaron la “Operación Rescate”. Encabezados por el batallón Atlacatl, entrenado por EEUU, el despliegue militar ocurrió en poblaciones del noreste del departamento de Morazán con el pretexto de buscar un campo de entrenamiento guerrillero.

Acorde a registros del país centroamericano aquella incursión militar saldó con por lo menos 1,730 víctimas. De ellas, 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las víctimas y 29 fueron desplazadas forzadamente por la violencia.

Te puede interesar – Honduras sigue los pasos de El Salvador y declara estado de excepción

Para el año 2017, el gobierno de El Salvador reconoció que de entre las personas ejecutadas, 558 eran niños quienes fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes. Además, 712 personas que sobrevivieron al ataque huyeron a diferentes regiones del país y hacia Honduras para evitar ataques futuros.

“Los asesinos quieren que olvidemos para garantizar su impunidad” y “Ayudemos a romper las cadenas de la impunidad”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes en el 41 aniversario de la matanza ocurrida a menos de 200 kilómetros de la capital del país.

Las jornadas para conmemorar la masacre iniciaron el sábado (10) con una caminata desde la población de Arambala hasta El Mozote. Ahí las personas colocaron ofrendas florales en el monumento donde están escritos algunos de los nombres de las víctimas.

Amnistía inconstitucional

Hasta el día de hoy, ni una sola persona ha sido juzgada por los graves crímenes cometidos en El Mozote y otras regiones de El Salvador durante la guerra civil entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Entre los años 1980 a 1992, se registraron más de 75,000 muertos, 7,000 desparecidos y miles desplazados por la violencia que llegó a un cese de fuego con la firma de la paz en 1992. Para 1993, la Comisión de la Verdad de la ONU informó que las fuerzas militares, así como escuadrones de la muerte respaldados por el gobierno, habían cometido el 85% de las violaciones a derechos humanos.

Días después de la difusión de esta información, la Asamblea Legislativa salvadoreña, en aquel momento dominada por el partido derechista ARENA, aprobó la Ley de Amnistía de 1993 la cual impedía la investigación, el procesamiento y el encarcelamiento de los responsables de crímenes de guerra.

No fue hasta el 8 de marzo de 2011, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acreditara la responsabilidad de los ataques al Estado de El Salvador por numerosas violaciones a los derechos humanos, cuando se promovió el enjuiciamiento de los responsables por las masacres.

Para octubre de 2012, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que condenó al Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote y ordenó una serie de medidas para reparar los daños causados. Ya en julio de 2016, la Corte salvadoreña declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, permitiendo con ello la reapertura del caso en los tribunales del país centroamericano.

Contrainsurgencia promovida por EEUU

La masacre de El Mozote aconteció apenas siete semanas antes de que la administración del presidente norteamericano, Ronald Reagan, tuviera que presentar al Congreso de los EEUU una certificación de cumplimiento de los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño.

Para Reagan, El Salvador representaba un frente contra el avance del comunismo en Latinoamérica, por lo cual su gobierno se había comprometido a mantener la ayuda militar para el país centroamericano. De acuerdo a Terry Karl, profesora de estudios latinoamericanos de la universidad de Stanford, esto llevó a la administración de Regan a realizar un “sofisticado encubrimiento” de la masacre de El Mozote.

En un testimonio de abril de 2021, Karl reveló que el gobierno de Estados Unidos ocultó la presencia de el sargento mayor Allen Bruce Hazelwood, asesor militar estadounidense en Morazán, junto con el coronel Domingo Monterrosa cuando comenzó la masacre.

Como parte del encubrimiento también se involucraron el entonces Secretario de Defensa Casper Weinberger y Colin Powell, ex asistente militar de alto rango. En 1983, Powell y Weinberger formaron parte de una misión de investigación en El Salvador que concluyó que Estados Unidos debía seguir entrenando y financiando al ejército salvadoreño aún después de que el ejército salvadoreño, con ayuda estadounidense, masacrara a civiles en El Sumpul y en El Mozote.

Entre los años de 1980 y 1982, la ayuda militar estadounidense a El Salvador aumentó de 6 a 82 millones de dólares, lo cual alentó una campaña de tierra arrasada que derivó en la matanza de civiles, perpetrada por batallones salvadoreños de élite creados y entrenados por Estados Unidos.

Estado incumplió

En los actos para recordar el 41 aniversario de la masacre de El Mozote estuvo presente la procuradora salvadoreña de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Recién electa en octubre de 2022, y sobre quien pesan acusaciones por nepotismo, su actuación ha restado importancia a las denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción que vive El Salvador desde marzo de este año.

Te puede interesar – Estado de Excepción en El Salvador y comunicadores populares

Presente ante organizaciones y sobrevivientes de la masacre, la funcionaria reconoció queel Estado salvadoreño incumplió con la misión de investigar las masacres y sancionara las personas responsables.

Desde el 9 de junio de 2017, el caso de la Masacre de El Mozote se encuentra en la fase de investigación en un tribunal de San Francisco Gotera, al oeste del país, desde donde se ha convocado a más de 40 testigos.

En 2021, una reforma del presidente Bukele a la Ley de la Carrera Judicial, la cual cesa a los jueces sexagenarios o con 30 años de servicio, separó al juez Jorge Guzmán Urquilla, quien conducía la causa penal por la masacre de El Mozote, estancando con ello el proceso aún a pesar de las múltiples pruebas acusatorias.

La causa penal a cargo de Guzmán contra más de una docena de mandos militares, incluidos algunos miembros de la cúpula militar de la época, estaba a punto de pasar a juicio. Pese a que la causa fue retomada por la jueza Mirtala Portillo, el proceso no avanza.

De acuerdo con medios locales, en el caso se encuentran imputados 15 militares retirados. Pese a que, en un principio eran 17, tres de ellos fallecieron y posteriormente uno más fue imputado. Entre el grupo de militares implicados se encuentra el ministro de Defensa, José Guillermo García, condenado en Estados Unidos y deportado a El Salvador y Jesús Gabriel Contreras, ex jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército.

“En este tiempo, a 41 años, seguimos pidiendo justicia (…) creemos que este año ha sido bien complicado y que es el momento que, no solo El Mozote y la Asociación, sino que El Salvador entero pueda alzar la voz y pedir justicia sobre el caso”, detalló para medios internacionales Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y cuya hermana de 12 años fue asesinada.

(Español) Honduras sigue los pasos de El Salvador y declara estado de excepción

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El gobierno de Xiomara Castro, en Honduras, decretó estado de excepción en el país a partir del día 6 de diciembre, extendiendo por 30 días. La decisión fue justificada por las autoridades hondureñas como una medida para enfrentar la situación de inseguridad actual que vive el pueblo hondureño.

Por medio de un decreto, la presidenta de Honduras suspende seis derechos garantizados en la Constitución del país, entre ellos la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio.

El estado de excepción rige sobre los municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde 89 y 73 barrios respectivamente están siendo intervenidos. En un primer momento 600 policías fueron desplegados. A lo largo de los días, la cantidad de efectivos involucrados en los operativos, incluidos oficiales de la policía militar, ascenderá a 20 mil, organizados en turnos rotativos.

Diversas organizaciones en Honduras han manifestado su rechazo a la decisión presidencial.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) sostuvo que un estado de excepción en manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras, “ejes fundamentales del golpismo y el régimen de Juan Orlando Hernández (expresidente del Honduras), y que no han sido reformados ni refundados, otorga más poder a instituciones que han demostrado su captura por estructuras mafiosas y criminales y que pone en riesgo la protección y seguridad del pueblo hondureño”.

De acuerdo con la organización, la lucha contra la inseguridad debe pasar por desestructurar las finanzas de grupos criminales que pasan por los bancos nacionales, así como sus vínculos con terratenientes y grupos de poder, así como con las mismas fuerzas de seguridad del Estado. “La historia nos ha demostrado que las políticas de seguridad con un enfoque represivo generan graves violaciones a los derechos de las comunidades pobres en manos de estructuras mafiosas y criminales de la Policía y el Ejército”, señala Copinh en un comunicado.

Recuerdan que la estructura criminal que realizó el operativo de asesinato de Berta Cáceres surgió desde el interior de las Fuerzas Armadas de Honduras, en especial el 15to batallón del ejército y estas estructuras siguen impunes.

Para la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, el estado de excepción “es una respuesta racista que discrimina y estigmatiza la pobreza, que afecta directamente a las mujeres, niñez y grupos más vulnerables de los barrios y colonias a los que han aplicado esta medida”.

La asamblea sostiene que el estado de excepción no es un plan integral para los problemas de las Maras en Honduras ni en otro país de Centroamérica. “Nosotras sabemos que las maras no se crearon en nuestra región fueron importadas desde Estados Unidos resultado de la exclusión social, crecimiento urbano rápido y sin planificación, inmigración desordenada, extrema pobreza y falta de oportunidades, a las que se añaden xenofobia y racismo”.

La demanda de Copinh es que el Gobierno de Castro genere una política integral de seguridad ciudadana, que garantice el respeto de los derechos humanos y la eliminación de las estructuras criminales económicas y empresariales que sostienen los fenómenos de los grupos ilegales armados que azotan al pueblo de Honduras.

El Salvador

La Oficina en Washington para Asunto Latinoamericanos (Wola) hizo un llamado público para que Honduras no siga los pasos de Guatemala y El Salvador, quienes han gobernado bajo estados de emergencia o regímenes de excepción nacionales o focalizados sin velar por el respeto a los derechos humanos, especialmente de la población más vulnerable como las mujeres y los pueblos garífunas e indígenas.

La decisión de Honduras sigue a la deEl Salvador, donde este marzo el presidente Nayib Bukele dispuso la misma medida a fin de reducir los crímenes de las pandillas.

Desde entonces, ya se han aplicado ocho extensiones del decreto y se ha capturado a más de 58 mil personas.

Organizaciones y familiares de los detenidos han denunciado diversas violaciones de derechos humanos y arrestos sin fundamentos.

(Español) Guatemala | Mayas en resistencia contra palma africana son atacados por fuerza policial

Fuente: Avispa Midia

Las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala realizan este martes (6), un desalojo en la comunidad de Chapín Abajo, El Estor, Izabal, en donde se reporta una persona fallecida por arma de fuego, se trata de Lisbin Neftalĺ Quileb Pec, de 16 años, maya Q’eqchi.

Autoridades indígenas reportaron que las fuerzas de seguridad portaban armas y fusiles, además del equipo antimotines que rodeaba el lugar.

El medio Prensa Comunitaria dio a conocer que la comunidad fue sitiada por elementos de la PNC y el ejército, desde la madrugada con 25 órdenes de allanamiento en contra de las Autoridades Ancestrales Q’eqchi’.

Además, confirma un saldo de varias mujeres detenidas, dos heridas, una de ellas en el hospital, y una persona desaparecida. Según relatos de los comunitarios, entre los detenidos están Alba María Choc, esposa de una autoridad ancestral, y su hijo de 9 años de edad.

Te puede interesar – El Estor: Los Q’eqchi y la resistencia al miedo

La operación es promovida por la empresa aceitera NaturAceites, denuncian autoridades ancestrales. Los moradores defienden su territorio del monocultivo de palma de aceite, en tanto el gobierno de Guatemala insiste en que se trató de un operativo para recuperar armas robadas hace un año.

Apenas en octubre pasado, hubo otro operativo en el cual la Policia Nacional intentó ejecutar tres allanamientos y 20 detenciones en la comunidad de Chapín Abajo. En aquella ocasión intentaron detener a comunitarios que participaron en la resistencia antiminera en la región, mientras otros son acusados por la empresa NaturAceites del delito de usurpación agravada.

Te puede interesar – Secretos mineros: Revelaciones del poder y crímenes de mina en el Estor

Naturaceites, la productora de palma africana que comercializa el aceite Capullo, figura como denunciada en nueve expedientes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. La corporación ha sido acusada de ocasionar la muerte de centenas de peces con los desechos que producen sus monocultivos. También ha sido señalada de empezar proyectos sin contar con instrumentos de evaluación del impacto ambiental.

La empresa opera en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Escuintla; distribuye sus productos en México, Estados Unidos y República Dominicana y ha sido proveedora de empresas como Nestlé y Unilever.

A finales de 2021 fue impuesto un estado de sitio en El Estor, luego de que las autoridades reprimieran violentamente protestas de comunidades maya Q’eqchi’ para impedir el paso de vehículos cargados de carbón de la empresa minera Fénix, pese a que su operación fue declarada inconstitucional.